スノーボードのスタンス幅や角度の選び方は、スノーボードを始めたばかりの方から経験豊富なライダーまで、誰にとっても重要なポイントです。特に初心者の方にとって、このテーマは分かりづらいかもしれません。多くの場合、専門のショップでアドバイスを受け、そのままの設定で滑ることが一般的です。

スノーボードに詳しいショップスタッフに相談すると、確実に適切なセッティングが施され、安心して滑ることができます。しかし、セールやイベントで手に入れたボードは、適切でないスタンス幅や角度でセッティングされていることもあり、注意が必要です。

それでは、そもそも何を持って正しいスタンス幅、角度と言うのでしょうか?

今回は、私が考える正しいスタンス幅と角度の決め方をご紹介します。

※この特集記事の最後には、国内・世界のプロ・スノーボーダーのスタンス幅・角度もご紹介。加えて各ライダーの滑りスタイルもわかるようにインスタグラムのリンクも貼っています。ぜひ参考にしてみてください。

目次

スケートやサーフィンには存在しないスタンス幅、角度

同じ横乗りのスポーツであるスケートボード、サーフィンとスノーボードの最大の違いはどこにあると思いますか?

それは、スノーボードだけがビンディング(注:バインディングとも呼ばれる)という足の固定機具あることです。つまり、スノーボードではスタンス幅や角度が前もって決まっているということです。

対してスケートやサーフィンは、だいたい自分の感覚でスタンス幅や角度を決めています。

さらには状況によって、足を動かして対応しているのです。

スノーボーダーのように留め具の細かい角度調整や、幅調整の必要はないけど、やっていくうちに自分なりのスタンスが決まって来るものです。

スノーボーダーの場合は、ビンディングという足(ブーツ)の留め具がある以上、決まったスタンスで滑り続けなければなりません。まさにボードと自分は一心同体。それだけに、スタンスの幅、角度というものをより深く考えていく必要があるのです。自分に合ったセッティングで滑らなければ、上達を阻害しかねないことにもなります。

極端なスタンスで消去法からスタンス幅とスタンス角度を考察してみよう

スノーボードのビンディング設定(スタンス幅、角度)は、何を持って決めればいいのか?

スノーボーダーには、ライディング中に様々な動きを必要とされます。

それは、エッジングだったり、ボードを左右にコントロールする旋回運動であったり。

だけど、最も基本となる動きというのは、踏む動作でしょう。もっとわかりやすく言えば、しゃがんだり、立ったりする運動。屈伸する動作です。

それでは、どうしたら屈伸動作がしやすいか?

もの凄く極端な例で考えてみよう。

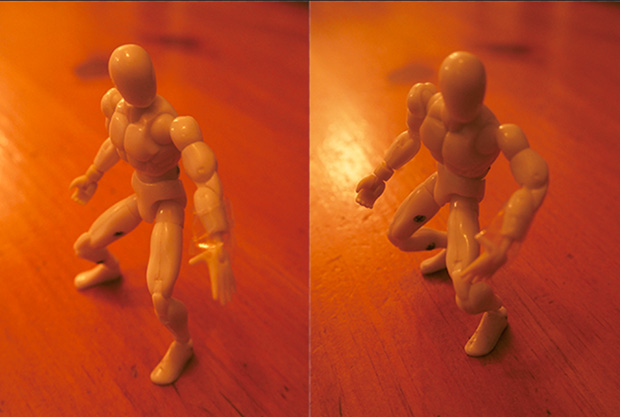

まずは、自分の肩幅よりも狭く立って屈伸運動をしてみる。

→やり難いね。確実にボード中央に重心を乗せる利点はあるようだけど…。

次に自分の肩幅よりもうーんと広く立って屈伸運動をしてみる。

→できないことはないけど…、まるでお相撲さんになった気分だ。

やはり肩幅あたりがしっくりくるようだ。

推測→肩幅ぐらいが一番良さそう!

今度は、両足の先を真正面に向けて屈伸運動をしてみよう。

→これは窮屈に感じる。ヒザの曲げ伸ばしがし難い。

次に、両足の角度をおもいっきり45度くらい開いてみよう。

→まあ、できないことはないけど…、ヒザを曲げた時によけいに筋力を使う感じがする。こんな超ガニ股でスノーボードできるとは思えない。

以上の検証からわかることは、まずスタンス幅に関しては、肩幅ぐらいが良いということ。

スタンス角度も適度に外向きであることが好ましいだろう。

もちろん人それぞれにガニ股、内股などあり、一概には言えないが、ある程度、正しいスタンス幅、角度というのが想像できる。

スノーボーダーの動きの要素を考えスタンス幅とスタンス角度を考えてみよう

さらにスノーボードの動きを考慮して、スタンス幅、角度をより深く考えていきましょう。

まず、先のテーマとなった踏みやすさ。

さらにボードの旋回運動、そしてエッジングという3つの要素を考えてみます。

1)踏みやすさを考える。(加重、抜重)

2)振り回しやすさを考える。(旋回運動)

3)トゥサイドとヒールサイドで立ちやすいか考える。(エッジング)

以上の要素を考えると、

スタンス幅は、肩幅よりもやや広い方が良いです。

先に考慮したスタンス幅から、若干、スタンス幅が数センチほど(2センチ~6センチ)広くなるということになります。

ボードにはそれ自体の重さがあるので、その板を振り回したりするには若干スタンス幅を広くした方がいいだろう、ということは想像できます。

究極にスノーボードの重さが0キロというような魔法な板があれば、おそらくスタンス幅は、単純に普段屈伸運動がしやすいスタンス幅でいいハズ。

また、スタンス角度に関しては、両足のつま先がやや外側に向くのが好ましいことがわかります。

もちろん骨格の個人差はあるだろうが、多くの方はそう感じることでしょう。

スタンス角度とは何を基準に0度としているのか?

よくスノーボードの専門誌やスノーボード・メーカーなどのウェブサイトを見ると、スタンス情報が出ています。

例えば、『f15 b-12』とか。

だけど、これって知らない人が見たら、数式か何かに見えてしまうのでは?

本当に初心者の方が、これを見てわかっているのだろうか?と心配になります。

Fというのは、フロントという意味、つまり前。

Bというのは、バックという意味、つまり後ろ。

当DMKsnowboard.comサイトでは、もうちょっとわかりやすく前18度、後-9度というような表記をしています。

だけど、そこで1つ僕は疑問があるます。これで、初心者の方は本当にわかってますか?と。そもそも角度って、どこが0度ということなのか?と。

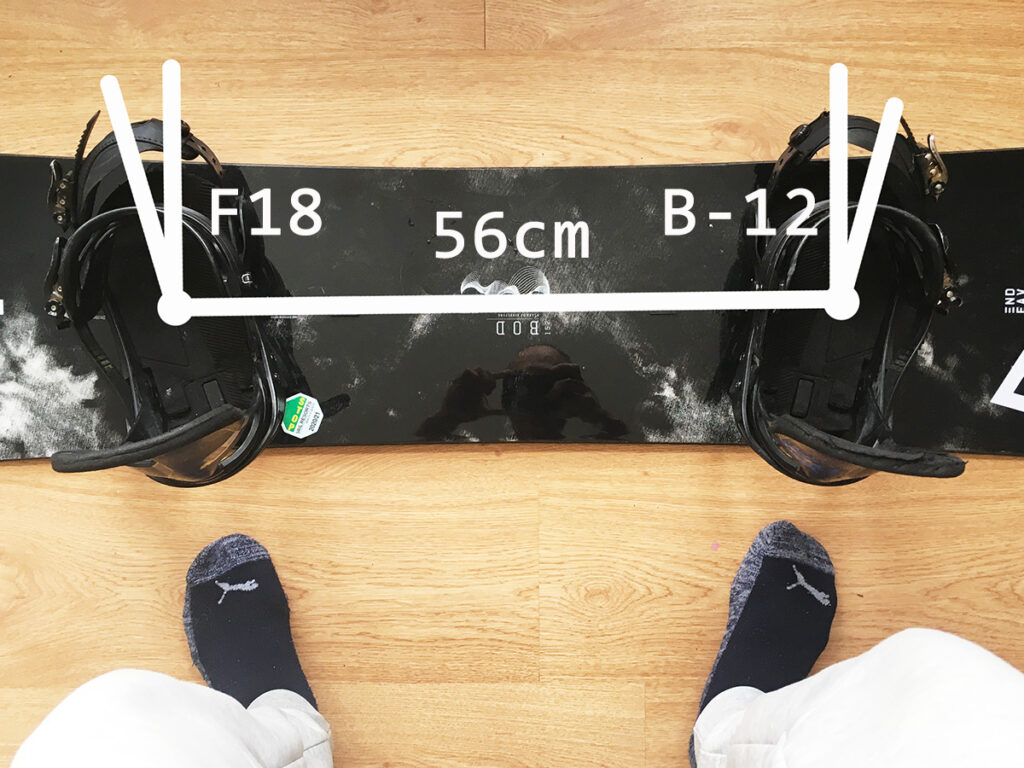

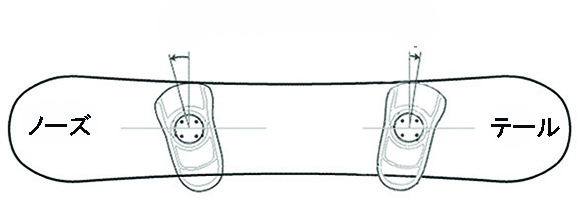

そこで、以下の写真を見てみましょう!

これ、僕が使っているボードなんですが、前足(左)が18度、後足(右)が-12度なんです。ちなみにスタンス幅は55センチ。

スノーボードのスタンス角度で0度とは、ボードの進行方向に対して、真横につけることを言います。

そこからボードの進行方向にバインディングを傾けた角度が、何度か?その表示が、「F」とか「前」とかさらに丁寧に言うと「前足」という表示になっているわけです。

僕の場合(以下写真)は、前18度になっています。

ビンディングのメーカーによって、いくらか構造は異なりますが、以下写真のようにベース部分を外すと、今、自分のビンディングの角度が何度であるかわかるように、表示が見ることができます。

前足の人気の角度は?

それでは、多くのスノーボーダーのみなさんは、前足をどんな角度で付けているのだろうか?

すべてのスノーボーダーの方の角度をチェックしたことはないので、判断は難しいですが、だいたい以下のような感じだと思います。

前足の角度が、

24度以上:あまりいなくて、かなり振ってある方。

18度~21度:ポピュラーな印象。よりフリーライディング思考の方にオススメ。

12度~15度:これもかなり人気の角度。フリーライド、フリースタイル中間的な角度。

6度~9度:フリースタイラーには多い角度。特にプロのライダーではよく聞く角度でもある。

5度以下:相当レア。あまり聞いたことない。

後足がマイナス表示のスタンス

次に後ろ足のマイナスという表示の話。

これは、ダックスタンスと言って、後ろ足がより外側(テール側)に向いていると、マイナス表示になります。

まるでダック(アヒル)のように前足同様に後足も外側を向いているので、こう呼ばれています。

以上、イラストにあるように、現在のスノーボードのセッティングでは、こうしたダックスタンスが増えています。

上のイラストは、前足18度、後足がマイナス9度という感じ。

今、多くのスノーボーダーは、このようなスタンスで滑っています。

ちょっとレアな後足がプラスのスタンスについて

逆に、内側。上の写真で言うなら、左側に傾いていれば、プラス表示になります。(※一見するとビンディングは真っ直ぐ向いていますが、若干9度ほど内側に向いています)

つまり後足のビンディングは、進行方向に向いていればプラスで、後ろに向いていればマイナスということになります。

だけど、プラスの場合には、あえて(+)マークを付けることはありません。マイナスの時には、必ず(-)と付けるのですが。

ちなみに今、前足も後ろ足もプラスに設定する人が、ずいぶんと少なくなって来ました。

僕が30年前、スノーボード・ショップで、ボードを売っていた時には、前足24で、後足9度とか、かなりポピュラーだったのですが。

今では考えられないけど、後足をマイナスにしているのは、邪道という時代もありました。

昔風に、両足プラスのスタンスで立ってみると、自然に腰(ヒップ)が、前の方に向いて、ボードの進行方向に対しての左右のバランスがずいぶんと良くなるものなんです。だけど、今は、そういうスタンスの方と言ったら、デモンストレーターのカービング戦士のようなタイプ。またはボーダークロス選手か、アルペン選手か、という感じになって来ています。

後ろ足の人気の角度は?

後足の人気の角度は、こんな感じでしょう。

-18度以上:あまりいないけど、いてもおかしくない。

-12~-15度:まずまず多いかな。これだけマイナスに振ってあれば、スイッチ(逆向き)のライディングに対応しやすい。

-6度~-9度:これはかなり多い!骨格に逆らわない自然なスタンスで立ちやすい角度。フリースタイラーにも人気!

0度~-5度:特にフリーライディング思考が強い方に多い。

プラスの角度:スイッチはあまりやらずに高速カービングしたい方にオススメ!

ダックスタンスが主流になった理由

90年代初期スノーボードのバブル時代、多くのスノーボード・ショップは、スタンス角度を前足30度、後足10度というような設定をお客さんに勧めていました。

それが時代の変化と共に、前足21度、後足9度というような角度になっていきましす。(注:スタンス角度が3で割れる数になっているのは、スタンス角度を決めるゲージが1メモリ3度だったため。現在でも3度刻みしかできないビンディングは多い)

そして、今では前足18度、後足マイナス9度というようなスタンス角度になって来ています。

なぜこうしたダックスタンスが主流になったのか?

ダックスタンスの理由①ナチュラル・スタンスだから

ダックスタンスは、そもそも人間の骨格にとってナチュラルなスタンスだったからだと思います。

前足と後足の角度が、それほど開かない(=ほぼ似たような角度)。その上で若干、前方向に進みやすいように前足の角度の方がある、というスタンスは、ヒザを曲げたり伸ばしたりという屈伸運動がしやすい。スノーボーダーにとって最も自然なスタンスと言えます。

ダックスタンスの理由②スイッチ・ライディングが大事という考えから

スノーボードは、前方向だけでなく、気軽に後ろ方向にも滑ることができます。

こうした逆向きに滑ることをスイッチ・ライディングと言いますが、ダックスタンスにした方がスイッチはやりやすくなります。

スノーボーダーにとってスイッチができるということは、テクニックの幅を広げることにもなります。

例えば、グラトリで180ジャンプして、そのまま逆向きに滑ることができるし。

またスイッチのまま滑って、さらに180ジャンプして返すというトリックにもつながります。

さらに、スイッチを滑ることでスノーボーダーとしてバランスも広げることになるので、スイッチというのはとても大事なテクニックです。

今では、スイッチを滑りやすいように、むしろ後足の方が振っているスノーボーダーもいるほどです。

これは裏技的ですが、僕もまるでグーフィースタンスのように前足9度、後足マイナス15度というスタンスで滑ったことがありますが、スイッチがとてもやりやすく感じて驚きました。

こうした変則的な逆向きスタンスが、ノーマルな方向へのライディングに支障を来たすのか?と言うそうは感じませんでした。

だから、ナショナルチームのようなレベルの選手は、あえてこうした逆向きスタンスにするライダーもいます。

横向きスタンスの弊害

ここまで紹介して来た主流のスタンス、つまり現在多くのスノーボーダーのセッティングで自然に立つと、ボードの進行方向に対して真横を向くことになります。

確かにこうした姿勢は、屈伸運動をしやすいのですが、進行方向に対してアンバランスになります。それが横向きスタンスの弊害です。

こうしたナチュラルな横向き姿勢こそ、スノーボーダーという考え方もありますが、そうでなくもっと進行方向に上半身を向けるようなスタンスを推奨する方もいます。

極端な話、デモンストレーターは、前足45度、後足がプラスで35度入れている方もいます。

こうすると、身体はより前に向くので、進行方向に対するバランスは強くなるのです。

当然、スイッチ・ライディングをするには、より高等なテクニックを必要とすることになるのだけど。

また、より後足に体重がかかりやすいので、筋力も必要とするでしょう。

しかし、以前、流行であった前足25度、後足10度くらいなら、ほぼ横向きながら適度に上体も前を向きやすいために、初心者にとっては最適な姿勢であるとも言えるでしょう。

僕の結論はダックススタンス推奨

ようは考え方だと思います。

ともかくてっとり早くターンを教えるのなら、ある程度、振ったスタンス、前足25度、後足10度というようなスタンスの方が良いのかもしれません。こうしたスタンス角度は、しっかりとターンを覚えるのにも良いと思います。

しかし、いずれ初心者のスノーボーダーの方も、スイッチで滑るだろうし、フリースタイルの楽しさを知ってほしいという思いもあります。そして何より骨格に対してナチュラルな姿勢でライディングしてほしいという思いから、僕は先に紹介したような前足18度、後足マイナス9度というようなスタンスをオススメしています。

もちろん、それは僕の考え方であって、他の指導者には違う考え方があるのも理解していますが…。

カナダでは、僕のような考え方をする方が多いのも事実です。

また、今、多くのスノーボード界で活躍するライダーたちはそのようなスタンスで滑っています。

しかし、カッコよくカービングターンを決めるようなデモンストレーターは、おもいっきり前に振って滑っています。

もう、ここまで来たら、宗教観のようなことかもしれません。誰を教祖に持つか!?

そこで、スタンスも決まって来る、というような感じです。

話はちょっと脱線しましたが、僕が伝えたかったことは、スタンス幅を広げたり狭くしたりすると、どういうことが起きるのか?

また角度を変えると、どういうことが起きるのか?

実際、多くのスノーボーダーのみなさんは、どんな角度で滑っているのか?ということを伝えることです。

そういうことをみなさんに提示したいと思い、今回のスタンス幅、角度というテーマをご紹介しました。

答えは、それぞれにあるので、あとはみなさんが決めてほしいのです。

ちなみに僕の経験では、スタンス幅を1センチか2センチ、もしくはスタンス角度を3度ほど変えても、ほぼ気づくことがありません。

だからと言って、急激にスタンス幅や角度を変えるのは良くないけど、変えるならまずはスタンス幅は2、3センチ。スタンス角度は3度から6度変えていいと思います。

そうでないと、スタンス設定を変える効果は、なかなか感じないだろう、ということです。

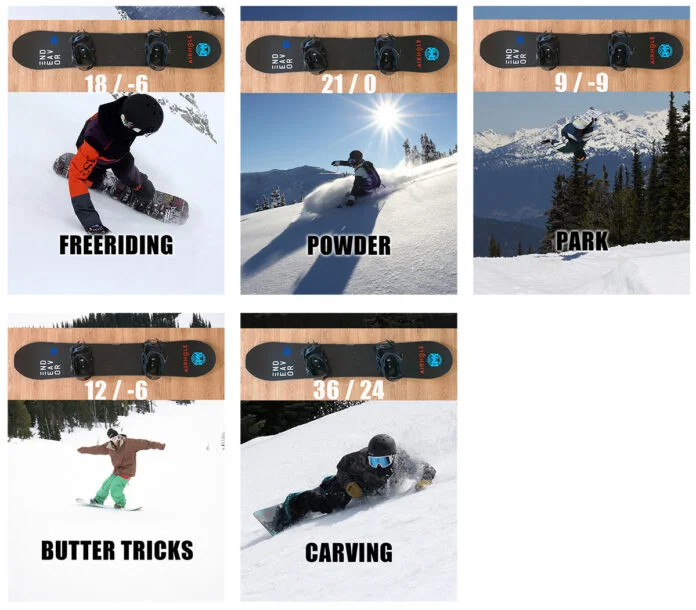

スノーボードスタイル別のおすすめスタンス角度

スノーボードのスタンス角度

スタンス角度はライディングスタイルと同じく、ライダーそれぞれの個性が出る部分。絶対的な正解はないが、多くのライダーは自分のスタイルに合わせて角度を調整しています。

以下は、異なるスノーボードスタイルに合わせたおすすめのスタンス角度です。

スノーボードスタイルとおすすめ角度

- フリーライド:18 / -6

- パウダー:21 / 0

- パーク:9 / -9

- グラトリ:12 / -6

- カービング狂:36 / 27

これらのおすすめ角度の考え方

フリーライドでは、できるだけ体にとって自然なスタンスを意識し、長時間滑っても疲れにくいように設定。前足の角度を大きくすることで前方向へのライディングがスムーズになり、後足の -6° はスイッチライディングをサポートします。

パウダーでは、前足の角度をつけることで前方向への操作性を高め、ツリーランなどでの素早いターンをしやすくしました。

パークでは、スイッチライディングの頻度が高いため、前足と後足の角度を同じに設定しています。

グラトリでは、基本的な考え方はパークと同じですが、高速でのアグレッシブなライディング後にトリックへ移行しやすいように、やや前寄りのスタンスに設定しました。ラントリもこの角度を推奨します。

カービング狂には、カービングターンをとことん楽しみたいライダー向けに、デモライダーのようなアグレッシブな角度を提案してみました。

スタンス設定は実際にブーツを履いて行うといいよ!

スノーボーダーのスタンスの幅の感覚というのは、ブーツを履いた状態とそうでない状態の時では、変わるものです。

そこで、ぜひ最終判断はブーツを履いた状態で行うことをオススメします!

ブーツを履いていない素足、あるいはソックスだけを履いた状況では、ブーツを履いた時よりも足首を曲げやすくなります。だから、ブーツなしでセッティングすると幅が広くなりがちです。

ところが、ブーツを履いてみると、「あれ!?ずいぶん広いな」と思うことがあります。「さっき、ブーツを履いていない時には、ちょうど良いと思ったのだけど…」なんてことになるのです。

家の中でセッティングした時にはちょうど良かったスタンス幅の感覚が、雪上に出ると変わってしまのは、このためです。

だから、まずはある程度のスタンス幅はブーツなしで行い、最終的にはブーツを履いた状態でスタンス幅の判断をした方がいいでしょう。

ちなみに自分の感覚だと、素足の状態だと、スタンス幅56センチあたりがちょうどよく感じます。

だけど、実際にブーツを履くと、54センチくらいがちょうどよく感じたりします。

個人差はあると思いますが、参考にしてみてください。

特に新しいブーツほど、あるいは足首は硬めのブーツほど、狭いスタンスを求めていくことになると思います。

国内・世界のプロ・スノーボーダーのスタンス幅・角度

国内外のプロライダーたちのスタンス幅や角度を一挙に紹介!

身長や体重も掲載しているため、自分に合った体格を考慮することができます。

各ライダーのスタイルを知るために、インスタグラムへのリンクも掲載しています。気になるライダーの映像などをぜひチェックしてみてください。

DMKが新たに提唱する「ダックス度」について

ダックス度とは、ライダーのスタンス角度がガニ股か、平行かを示す新しい数値(度)になります。計算方法は、前足の角度と後足の角度を、符号を逆にして加算する方法です。たとえば、前足の角度が18度、後足の角度が-9度の場合、後足の角度をプラスにして計算すると、結果は27度となり、そのライダーのダックス度がわかります。

これまで、スタンス幅は身長に左右されるものとして考え、同じ身長のライダーのスタンス幅を参考にしてきました。一方で、スタンス角度は身長に関係なく、各ライダーのスタイルを考慮して決めてきました。しかし、前足と後足の角度を個別に見るだけでは、そのライダーのダックス度を正確に把握することが難しかったのです。これを数値化することで、興味深いデータが得られます。

ダックス度が30度以上、またはそれに近いライダーは、ガニ股スタンスであるといえます。だいたい20度前後が平均的な数値です。

これからは、ぜひご自身のダックス度も考慮してみてください。

※iPhoneなどスマホで見られる方は、横にすると以下の表が見やすくなると思います。

国内男子ライダーのスタンス幅、角度

| ライダー名 | 身長 | 体重 | レギュラーorグーフィー | スタンス幅 | 前足スタンス角度 | 後足スタンス角度 | ダックス度 |

| 相澤 亮 | 165cm | 56kg | レギュラー | 47cm | 30 | 0 | 30 |

| 天海 洋 | 168cm | 59kg | レギュラー | 51cm | 27 | 6 | 33 |

| 安藤 健次 | 178cm | 65kg | レギュラー | 56cm | 15 | -3 | 18 |

| 五十嵐 黎 | 165cm | 55kg | グーフィー | 48cm | 27 | 0 | 27 |

| 池下 孝志(ジェシー) | 180cm | 75kg | レギュラー | 58cm | 21 | -12 | 33 |

| いぐっちゃん。 | 169cm | 60kg | グーフィー | 55cm | 33 | -6 | 39 |

| 石川 敦士 | レギュラー | 55cm | 9 | -9 | 18 | ||

| 伊藤 藍冬 | 174cm | 67kg | レギュラー | 52cm | 18 | -6 | 24 |

| 今井 郁海 | 165cm | 65kg | グーフィー | 52cm | 12 | -6 | 18 |

| 大久保 勇利 | 175cm | 60kg | レギュラー | 53cm | 18 | -9 | 27 |

| 大塚 健 | 173cm | 64kg | レギュラー | 53cm | 9 | -9 | 18 |

| 岡嶋 大空 | 156cm | 57kg | レギュラー | 49cm | 9 | -6 | 15 |

| 岡嶋 翔空 | 173cm | 70kg | レギュラー | 52cm | 9 | -12 | 21 |

| 小川 凌稀 | 167cm | 57kg | レギュラー | 54cm | 12 | -3 | 15 |

| 小畑 魁士 | 170cm | 66kg | レギュラー | 56cm | 9 | -12 | 21 |

| 柿本 優空 | 172cm | 66kg | レギュラー | 53cm | 12 | -15 | 27 |

| 笠原 啓二郎 | 172cm | 65kg | レギュラー | 54cm | 12 | -9 | 21 |

| 片山 來夢 | 165cm | 65kg | レギュラー | 52cm | 6 | -3 | 9 |

| 角野 友基 | 172cm | 68kg | レギュラー | 53cm | 12 | -6 | 18 |

| 北江 正輝 | 180cm | 73kg | レギュラー | 53cm | 21 | -3 | 24 |

| 工藤 洸平 | 167cm | 58kg | レギュラー | 54.5cm | 18 | -6 | 24 |

| 國武 大晃 | 165cm | 61kg | グーフィー | 48cm | 6 | -6 | 12 |

| 久保田 空也 | 175cm | 64kg | グーフィー | 53.5cm | 21 | -3 | 24 |

| 國母 和宏 | 164cm | 54kg | レギュラー | 56cm | 15 | -15 | 30 |

| 小西 隆文 | 172cm | 65kg | レギュラー | 54cm | 27 | -3 | 30 |

| 小林 優太 | 165cm | 60kg | レギュラー | 52.5cm | 15 | -6 | 21 |

| 米野 舜士 | 168cm | 58kg | レギュラー | 51cm | 15 | -6 | 18 |

| 佐藤 秀平 | 165cm | 54kg | レギュラー | 53cm | 18 | 0 | 18 |

| 鈴木 冬生 | 172cm | 56kg | レギュラー | 52cm | 9 | -9 | 18 |

| 関口 強生(セッキー) | 176cm | 72kg | レギュラー | 52cm | 29 | 9 | 20 |

| 高橋 福樹 | 174cm | 67kg | レギュラー | 53cm | 21 | 0 | 21 |

| 武村 萌(ジミー) | レギュラー | 54cm | 9 | -9 | 18 | ||

| 高橋 龍正 | 170cm | 71kg | レギュラー | 54cm | 9 | -9 | 18 |

| 高橋 烈男(レオ) | レギュラー | 51.5cm | 18 | -3 | 21 | ||

| 谷口 貴裕 | 170cm | 68kg | レギュラー | 53cm | 18 | -3 | 21 |

| 戸田 真人 | 167cm | 60kg | レギュラー | 58cm | 15 | -15 | 30 |

| 戸塚 優斗 | 170cm | 69kg | レギュラー | 56cm | 18 | -12 | 24 |

| 飛田 流輝 | 165cm | 50kg | レギュラー | 53cm | 12 | -15 | 27 |

| 中井 孝治 | 164cm | 58kg | レギュラー | 54cm | 21 | 0 | 21 |

| 長澤 颯飛 | 164cm | 51kg | レギュラー | 50cm | 6 | -6 | 12 |

| 中村 一樹 | レギュラー | 52cm | 9 | -9 | 18 | ||

| 中村 貴之 | 177cm | 67kg | グーフィー | 56cm | 18 | -3 | 21 |

| 西村 大輔 | レギュラー | 52cm | 9 | -9 | 18 | ||

| 長谷川 篤 | 175cm | 60kg | レギュラー | 54cm | 15 | -9 | 24 |

| 美谷島 慎 | 178cm | 68kg | レギュラー | 56.5cm | 24 | 3 | 27 |

| 平岡 卓 | 172cm | 68kg | レギュラー | 54cm | 9 | -9 | 18 |

| 平野 歩夢 | 165cm | 50kg | グーフィー | 52cm | 16 | -6 | 22 |

| 平野 海祝 | 166cm | 60kg | グーフィー | 50.5cm | 15 | -10 | 25 |

| 平野 流佳 | 166cm | 64kg | レギュラー | 53cm | 15 | -9 | 24 |

| 平間 和徳(ラマ) | レギュラー | 60cm | 36 | 27 | 9 | ||

| 廣田 鉄平 | 167cm | 57kg | レギュラー | 51cm | 27 | 0 | 27 |

| 藤田 一茂 | 166cm | 60kg | レギュラー | 50cm | 9 | 3 | 6 |

| 藤本 光海 | 172cm | 62kg | グーフィー | 52cm | 9 | -12 | 21 |

| 布施 忠 | 168cm | 67kg | グーフィー | 56cm | 12 | 0 | 12 |

| 星 宏樹 | 183cm | 68kg | グーフィー | 56cm | 15 | -6 | 21 |

| 堀井 優作 | 177cm | 77kg | レギュラー | 56cm | 15 | 3 | 12 |

| 増田 吏玖 | 165cm | 65kg | レギュラー | 51cm | 15 | -12 | 27 |

| 増田 塁樹 | 169cm | 61kg | レギュラー | 55cm | 21 | -3 | 24 |

| 宮澤 悠太朗 | レギュラー | 53cm | 12 | -12 | 24 | ||

| 宮谷 賢吾 | 161cm | 50kg | グーフィー | 51cm | 9 | -9 | 18 |

| 薬師寺 亮 | 169cm | 58kg | レギュラー | 54cm | 12 | -6 | 18 |

| 谷田部 均 | 166cm | 58kg | レギュラー | 50cm | 6 | -9 | 15 |

| 山崎 恵太 | 165cm | 63kg | レギュラー | 52cm | 15 | -9 | 24 |

| 山田 悠翔 | 163cm | 60kg | レギュラー | 50cm | 12 | -9 | 24 |

| 山根 俊樹 | 168cm | 63kg | レギュラー | 52cm | 12 | -6 | 18 |

| 吉田 啓介 | 170cm | 68kg | レギュラー | 53cm | 21 | 0 | 21 |

| 吉野 あさひ | 176cm | 64kg | レギュラー | 54cm | 21 | -3 | 24 |

| 渡辺 大介 | 178cm | 67kg | レギュラー | 53cm | 21 | -3 | 24 |

| 渡辺 雄太 | 165cm | 52kg | レギュラー | 54cm | 12 | -9 | 21 |

海外男子ライダーのスタンス幅、角度

| ライダー名 | 身長 | 体重 | レギュラーorグーフィー | スタンス幅 | 前足スタンス角度 | 後足スタンス角度 | ダックス度 |

| エイキ・ヘルガソン | レギュラー | 59cm | 15 | -15 | 30 | ||

| エリック・ジャクソン | レギュラー | 57.1cm | 18 | 0 | 18 | ||

| ギギ・ラフ | レギュラー | 15 | 0 | 15 | |||

| クレイグ・マクモリス | 178cm | グーフィー | 54.6cm | 13 | -10 | 23 | |

| ザビエ・デラルー | レギュラー | 59cm | 18 | 3 | 21 | ||

| ジェイク・ブラウンベルト | レギュラー | 57.1cm | 21 | 6 | 15 | ||

| ジェフ・ブラウン | 182cm | 72kg | レギュラー | 57cm | 18 | -21 | 39 |

| ショーン・ホワイト | 173cm | 70kg | レギュラー | 58.5cm | 12 | -3 | 15 |

| ジョン・ジャクソン | 180cm | レギュラー | 59.5cm | 21 | -6 | 27 | |

| ストーレ・サンドベック | グーフィー | 57.1cm | 15 | -12 | 27 | ||

| スコッティ・ジェームス | 185cm | 78kg | レギュラー | 12 | -9 | 21 | |

| スコット・スティーブンス | レギュラー | 57.7cm | 18 | -6 | 24 | ||

| セージ・コッツェンバーグ | グーフィー | 12 | -12 | 24 | |||

| ダニー・デービス | 175cm | レギュラー | 58.5cm | 9 | -9 | 18 | |

| テリエ・ハーコンセン | 173cm | 74kg | レギュラー | 56cm | 21 | 6 | 15 |

| トースタイン・ホグモ | レギュラー | 55.8cm | 3 | -3 | 6 | ||

| トラビス・ライス | グーフィー | 58.4cm | 19 | -9 | 28 | ||

| ホルダー・ヘルガソン | レギュラー | 60.9cm | 15 | -3 | 18 | ||

| マーカス・クリーブランド | グーフィー | 7 | -3 | 10 | |||

| マーク・マクモリス | 178cm | 72kg | レギュラー | 59.5cm | 13 | -12 | 25 |

| マックス・パロット | 180cm | 70kg | グーフィー | 54.6cm | 13 | -13 | 26 |

国内女子ライダーのスタンス幅、角度

| ライダー名 | 身長 | 体重 | レギュラーorグーフィー | スタンス幅 | 前足スタンス角度 | 後足スタンス角度 | ダックス度 |

| 岡 真衣 | レギュラー | 50cm | 12 | -9 | 21 | ||

| 鬼塚 雅 | 158cm | 47kg | レギュラー | 52cm | 15 | -15 | 30 |

| 加藤 彩也香 | 152cm | グーフィー | 48cm | 12 | -3 | -3 | |

| 河合 美保 | 150cm | レギュラー | 50cm | 33 | 27 | 6 | |

| 佐藤 亜耶 | 158cm | レギュラー | 50.5cm | 21 | -3 | 24 | |

| 清水 美那 | 157cm | レギュラー | 48cm | 12 | -12 | 24 | |

| 高森 日葵 | 152cm | レギュラー | 50cm | 9 | -6 | 15 | |

| 田中 幸 | 162cm | 48kg | レギュラー | 50cm | 12 | 0 | 12 |

| 冨田 せな | 159cm | 58kg | レギュラー | 49cm | 15 | -9 | 24 |

| 月岡 雛乃 | 159cm | グーフィー | 57cm | 24 | 0 | 24 | |

| 中村 陽子 | 167cm | レギュラー | 53cm | 18 | 0 | 18 | |

| 中谷 瑠奈 | レギュラー | 50cm | 9 | -9 | 18 | ||

| 藤森 由香 | 160cm | レギュラー | 50cm | 10 | -5 | 15 | |

| 松井 英子 | レギュラー | 46cm | 12 | 0 | 12 | ||

| 宗野 かれん | 147cm | 40kg | レギュラー | 50cm | 18 | -3 | 21 |

| 村瀬 心椛 | 155cm | 49kg | レギュラー | 48cm | 9 | -12 | 21 |

| 村瀬 由徠 | 152cm | 45kg | レギュラー | 48cm | 9 | -12 | 21 |

| 山岸 泉希(理想のとまと🍅) | 147cm | レギュラー | 44cm | 9 | -9 | 18 |

海外女子ライダーのスタンス幅、角度

| 身長 | 体重 | レギュラーorグーフィー | スタンス幅 | 前足スタンス角度 | 後足スタンス角度 | ダックス度 | |

| アンナ・ガッサー | 165cm | 52kg | グーフィー | 55.8cm | 12 | -12 | 24 |

| クロエ・キム | 160cm | 52kg | グーフィー | 15 | -12 | 27 | |

| ケリー・クラーク | 163cm | レギュラー | 53.5cm | 21 | -6 | 27 | |

| ジェイミー・アンダーソン | 160cm | 54kg | レギュラー | 54.6cm | 12 | -12 | 24 |

| ジェス・キムラ | レギュラー | 50.8cm | 15 | -3 | 18 |

※最新の情報をお届けするために努めましたが、残念ながら一部のライダーに関する情報が正確でない可能性があります。

※ライダーによっては、普段のパークライドとパウダーライドでセッティングを変えることがありますが、今回は主にどちらのセッティングを使用しているかをお聞きしました。

※何人かのライダーのスタンス幅や角度の情報は、以下で紹介する『SNOWBOARD BEST GEARCATALOG 2024-25 2024年9月号 フリーラン増刊』を参考にしています。ギア選びに関する様々な情報が掲載されたオススメの一冊です。

●スタンスに関するご質問などは、以下メールでも受け付けます。

何かお困りの際には連絡してください。

e-mail: [email protected]

飯田房貴(いいだ・ふさき) プロフィール

@fusakidmk

東京都出身、現在カナダ・ウィスラー在住。

スノーボード歴40シーズン。その大半を雑誌、ビデオ、ウェブなど、スノーボードメディアでのハウツー記事の発信に費やしている。

1990年代を代表するスノーボード専門誌『SNOWing』では、「ハウツー天使」というハウツーコラムを執筆。季刊誌という環境下で100回以上の連載を達成し、金字塔を打ち立てる。『SnowBoarder』誌でも初期からハウツーコーナーを担当し、その中でも読者へのアドバイスコーナー「ドクタービーバー」は大人気となった。

また、自身でディレクションし出演したハウツービデオやハウツー本も大ヒットし、1990年代のスノーボードブームを支えた。

現在も日本最大規模のスノーボードクラブ「DMK Snowboard Club」の責任者として活動し、レッスンを行っている。普段はカナダ・ウィスラーでインストラクターとして、多くの人にスノーボードの魅力を伝え続けている。2016-17シーズンには、ウィスラーのインストラクターMVPを受賞。

著書に『スノーボード入門 スノーボード歴35年 1万2000人以上の初心者をレッスンしてきたカリスマ・イントラの最新SB技術書』、『スノーボードがうまくなる!20の考え方 FOR THE LOVE OF SNOWBOARDING』がある。