そろそろヘルメット、どう選ぶ?

最近、スノーボードでヘルメットをかぶる人が一気に増えています。欧米ではすでに9割以上が装着していると言われていますが、日本ではまだ半分ほど。それでも、ゲレンデに行けば「ヘルメット率」が確実に上がっているのを感じるはずです。

もしかすると、あなたも「そろそろ自分も買おうかな…」と考えているのではないでしょうか。

ヘルメット選びで大切なのは、“安全性”と“見た目”のバランス。なぜならヘルメットは、スノーボードの装いの中でも特に存在感があり、印象を左右するアイテムだからです。

そこでこの記事では、あなたにぴったりのヘルメットを選ぶために押さえておきたい7つのポイントをわかりやすく解説します。

軽量性・通気性・安全規格・アジアンフィットなどの基本スペックから、近年注目されている Mips(多方向衝撃保護システム) まで丁寧に解説。

さらに、今季注目のおすすめモデルも紹介します。

筆者はヘルメットメーカーの日本代理店業務にも携わっており、日々多くのユーザーから相談を受けています。この記事では特定ブランドに偏らず、公平な視点で「本当に役立つヘルメット選びの知識」をまとめました。

イメージ写真&映像提供:SANDBOX

目次

はじめに スノーボード・ヘルメットの重要性・必要性について

スノーボードにおけるヘルメットは、頭部を守るための最も重要なプロテクトギアです。中上級者は時速60~80キロで滑ることもあり、そのスピードで転倒すると大怪我につながる可能性があります。最悪の場合、死亡例も報告されています。

特に初心者にとっては、緩やかなコースでの転倒も危険です。斜度のないコースで逆エッジを受けると、衝撃が逃げず大きなダメージを受けることがあります。1990年代のスノーボードブーム時には、初心者コースでの死亡事故が問題になりましたが、多くは「初心者の緩斜面での転倒」が原因でした。

初心者でも油断できない理由

ヘルメットの必要性は、転倒時の衝撃から頭を守るだけではありません。他のスキーヤーやスノーボーダー、木や岩などの障害物から頭部を守る役割もあります。

実際に、初心者コースでスピードを出していた大人のスキーヤーが子どもに衝突し、頭部にスキー板が当たって死亡するという痛ましい事故も起きています。もしその子どもがヘルメットを着用していれば、被害を軽減できた可能性もあります。

日本では子どもにヘルメットをかぶらせない家庭も多く見られますが、欧米では安全規則として着用が義務付けられています。

障害物や他者との衝突からの保護

ヘルメットは転倒や衝突だけでなく、スキー場にある木や岩などの外的要因からも頭を守ってくれます。これは予測できない状況での安全性を大きく高めます。

ヘルメットの意外なメリット

ヘルメットには、衝撃や障害物から守る以外にも以下のメリットがあります。

- 頭部を温かく保てる

- 転倒時でもビーニーのように飛ばされず、装着を維持できる

トップライダーからも「パウダーで大転倒した時でも、ビーニーだと飛ばされるけど、ヘルメットならそのまま装着できて便利」との声が上がっています。

まとめ:もはや必須アイテム

もはやヘルメットをかぶらない理由はありません。スノーボードを安全に楽しむための必須アイテムといえます。

特に若い方には強くおすすめします。長い人生の中で頭部を損傷するリスクを避けることは、今後の生活の安心にもつながります。大学生や社会人でスノーボードを始める人も増えていますが、滑る際には必ずヘルメットを着用しましょう。

安全に、楽しく、スノーボードを楽しむために、ヘルメットを忘れずに。

ヘルメットの選び方・要素①:軽量であること

ヘルメットが軽ければ軽いほど、“かぶっていることを忘れる”ほど快適に滑れます。

実際、ショップのスタッフに話を聞いても、多くのユーザーが最も重視するポイントが軽さです。

■ 軽いヘルメット=インモールド方式が多い

軽量ヘルメットの多くはインモールド構造を採用しています。

外側の薄いシェルに緩衝材(EPS)を直接成形するため、全体を軽く仕上げられます。

特徴

- シェルが薄く、全体的に軽い

- インナーが厚くなるため、やや丸っこいフォルムになりがち

- 価格は高め

- デザイン性が高く、スキーヤーにも人気

- ただし、シェルが薄いぶん 凹みや傷には弱い

■ 重くなりやすい=ハードシェル方式

一方で、軽くないヘルメットに多いのが ハードシェル構造 です。

ABS素材(硬い樹脂)で外側をしっかり成形し、その内側にEPSを入れる“2層構造”になります。

特徴

- とにかく頑丈で壊れにくい

- インナーのEPSを薄くできるため、ヘルメットの“見た目サイズ”を小さくできる

- 重量は重め

- 価格は抑えめで、若い層にも人気

- インモールドよりやや“無骨”な印象のデザインが多い

■ 「軽い=正義」ではない理由

ヘルメットの重さは、数字だけでは決まりません。

実際には以下の要素で “感じる重さ” が変わります。

- ヘルメット自体のサイズ感(小さいほうが軽く感じる)

- Mipsの有無(搭載モデルは安全性が高いが少し重くなる)

- BOAなどのフィッティングシステム

- 耳当て(イヤーパッド)の有無

つまり、重量はあくまで目安。

実際に友人のヘルメットを持って「意外と軽い/重い」と感じるのはよくある話です。

■ 最終的には「試着」が一番

重さの感じ方は人によって大きく異なるため、ショップで実際にかぶって比べるのが最も確実です。

ヘルメットの選び方・要素② 国際的安全基準を満たしていること

ヘルメットをかぶることで怪我を完全に防げるわけではありません。しかし、ヘルメットの有無によって安全性は大きく変わります。せっかく安全のためにヘルメットをかぶるのであれば、必ず“国際的安全基準を満たしたモデル”を選ぶことが大切です。

おそらく、みなさんが考えている以上に、安全基準をクリアしたヘルメットと、そうでないヘルメットの差は大きいです。ここでは、スキー・スノーボードで一般的に採用されている安全規格について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

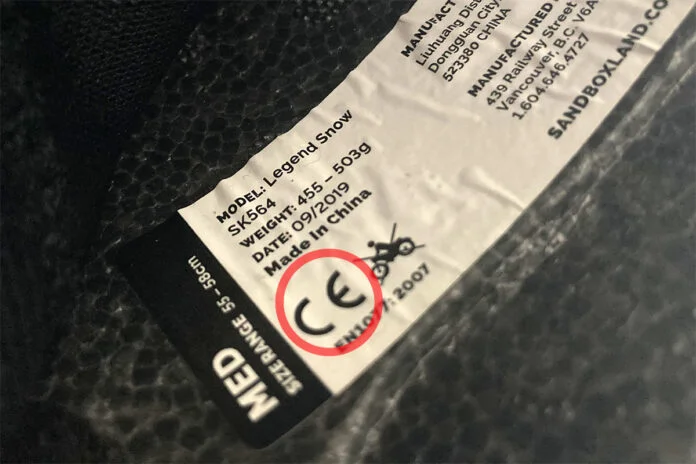

スキー&スノーボードの国際的安全基準「CE」とは?

スポーツ用ヘルメットには、用途に応じたさまざまな国際基準があります。

スキーやスノーボードに関しては、CE(正しくは CE EN 1077A/B)が国際的な安全基準として広く採用されています。

ヘルメットを購入する際は、ヘルメットの内側に CE のステッカーやタグが付いているかを必ず確認してください。

この表記があれば、最低限の国際基準をクリアしていると判断できます。

しかし、現状ではスキー・スノーボード用品店で販売されているヘルメットの中にも、残念ながら CE基準を満たしていない製品が一部存在します。

安全性を考えたとき、ここを見落とすのは非常に危険です。

CE基準をクリアするための6つのテスト

CE EN 1077 に合格するためには、以下の6つの項目すべてをクリアする必要があります。どれもユーザーの頭を守るために重要な役割を持っています。

1 視野を妨げないデザインであること

ヘルメットの形状がスキー・スノーボード時の視野を狭めていないかどうかがチェックされます。

2 頭部の重要な部分を十分に覆っていること

スノー用ヘルメットとして必要な範囲をしっかりカバーしているか確認されます。

3 衝撃吸収能力(最も重要な項目)

ヘルメットの性能の中でも、最も重要なのが衝撃吸収能力です。

CE規格のテストでは、4kgの金属製ヘッドを内蔵した重りを 5.42m/s の速度で固体金属アンビルに落下させます。ヘルメット内部に設置された加速度計で衝撃の大きさを計測し、最大加速度が250Gを超えてはいけません。

さらに、この衝撃テストは以下の3つの条件で実施されます。

- 常温での状態

- –25℃の極寒環境下

- 人工的に経年劣化させた状態

また、テストはヘルメットの複数の部位、クラウン(頭頂部)・サイド・リア・フロントなどに対して複数回行われます。

これらすべての条件で基準値をクリアして、はじめて CE の衝撃吸収試験に合格したとみなされます。

4 耐貫通性(鋭利な物がヘルメットを突き破らないか)

滑走中に起こり得る、スキー、ストック、木の枝などが頭部に突き刺さる危険に備えるためのテストです。

3kgのハンマーを75cmの高さから落下させ、円錐形の金属ピンがヘルメットを貫通しないか確認します。

5 装着システム(ストラップ)の強度

転倒や激しい動きの中でも、ヘルメットがずれたり外れたりしないかどうかを確認します。

6 耐久性

複数のテスト後に、ヘルメットが追加の損傷や重大な亀裂を示していないか検査します。

ヘルメットの選び方・要素③ 通気性が高いこと

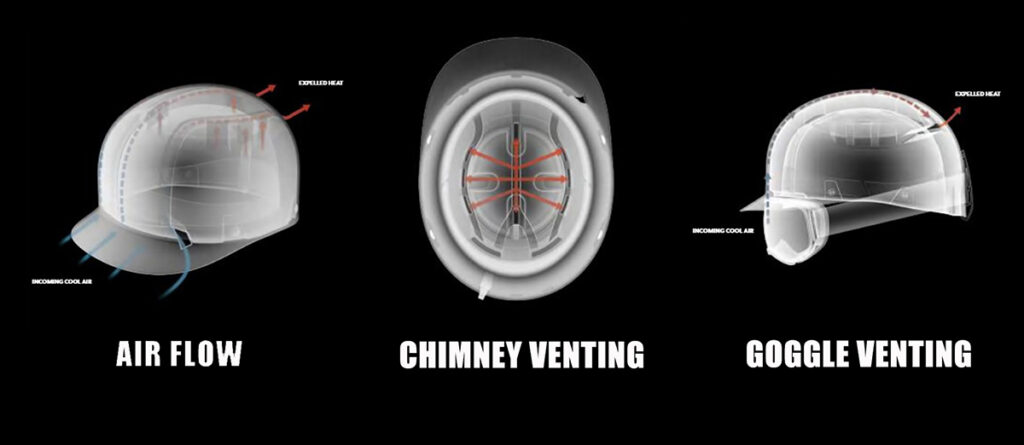

スノーボードは体力を消耗するスポーツです。特にハイクアップする場面では、額から汗をかき、その熱がヘルメット内にこもりやすくなります。こうした状況で重要になるのが、通気性を高めるベンチレーションシステムです。

現在販売されている多くのヘルメットには、ベンチレーションシステムが搭載されています。そのため「心配ない」と思うかもしれませんが、どのように機能しているのかをチェックすることをおすすめします。

単純に穴の数だけで判断するのではなく、前方から入った風を後方へ効率よく流す構造や、ゴーグル上の額から出る汗をチムニー(煙突)構造で上方に排出するシステムなどがあると快適です。

人気のスノーボーダー向けヘルメットには、こうしたベンチレーション構造がしっかり組み込まれていることが多く、快適な滑走をサポートしてくれます。

ヘルメットの選び方・要素④ 日本人の頭の形にあったアジアンフィット

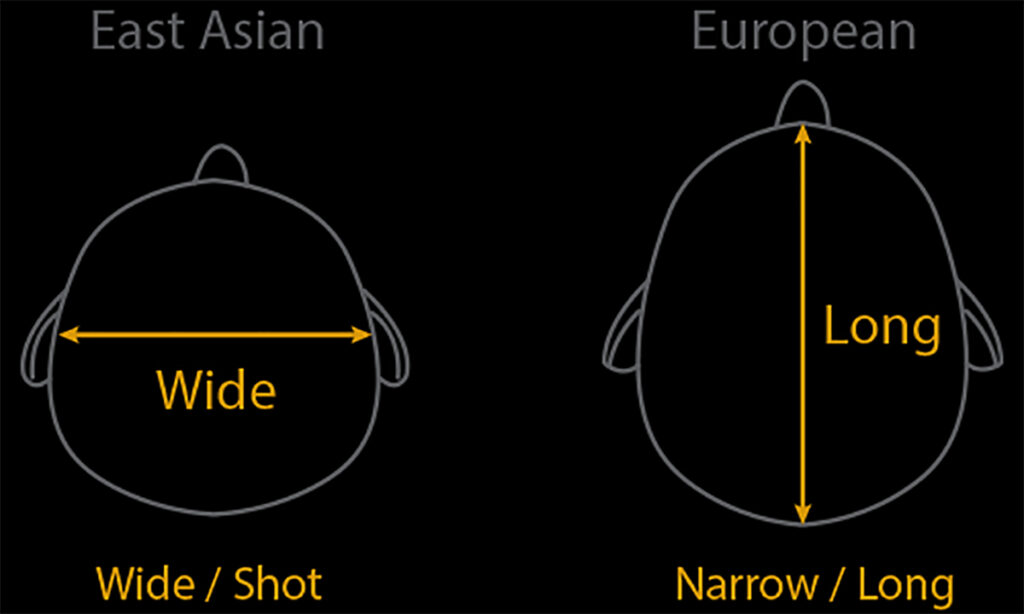

あなたの頭の形が、典型的な日本人の形であれば、アジアンフィットのヘルメットをおすすめします。アジア人と西洋人では、頭の形にかなり違いがあります。

具体的には、アジア人の頭は幅が広く、前後が短いのに対し、西洋人の頭は幅が狭く、前後が長いのです。そのため、海外で販売されているヘルメットをそのまま使用すると、こめかみ部分が当たったり、前後が緩く感じたりすることがあります。

調査によると、平均的な頭のサイズは以下の通りです。

- アジア人(男性) 幅162.2mm/長さ189.1mm

- アジア人(女性) 幅153.7mm/長さ178.1mm

- 西洋人(男性) 幅154.5mm/長さ199.9mm

- 西洋人(女性) 幅146.2mm/長さ188.5mm

ただし、私の個人的な経験では、最近の若い人は頭の形も変わってきており、必ずしもこのデータに当てはまらないこともあります。プロライダーとの接点からも、約2割ほどの人は「アジアンフィットよりもインターナショナルフィットの方が合う」と感じています。

結論として、アジアンフィットが合うかどうかはあなたの頭の形次第です。それでも、多くの日本人(およそ7〜8割)は、アジアンフィットの方がかぶりやすいと感じるでしょう。ヘルメットを選ぶ際には、そのメーカーでアジアンフィットがあるかを確認し、自分に合うものを選ぶことをおすすめします。

なお、アジアンフィットでないヘルメットでも、付属のフィットパッドなどで調整可能です。そのため、頭の形に関してはそこまでシビアに考える必要はありません。

ヘルメットの選び方・要素⑤ 近年人気のMipsセーフティシステムとは?

近年、スキーやスノーボード用ヘルメットの安全性を高める技術として、Mipsセーフティシステムに注目が集まっています。特に大手量販店では、Mips搭載モデルがよく売れているそうです。そこで、Mipsセーフティシステムについても解説しておきましょう。

脳は、回転方向の衝撃に特に弱いことが科学的にわかっています。Mipsセーフティシステムは、ヘルメットが衝撃を受けた際に、頭部とヘルメットの間に相対的な動きを可能にすることで、頭部への回転エネルギーによる衝撃を軽減することを目的としています。

例えば、転倒した場合、頭部にかかる力は非常に大きく、頭の上に突然10人分の重さがのしかかるのと同じくらいの衝撃になることもあります。通常のヘルメットでは、摩擦のためヘルメットが動きにくくなります。しかし、Mips搭載のヘルメットでは、低摩擦層が10〜15mm程度の全方向の動きを許容することで、衝撃を分散させるのです。

雪上での転倒をイメージしてみてください。斜面で転倒すると、頭やヘルメットはほとんどの場合、転倒前と同じ方向に進みます。一方、摩擦の大きいアスファルトの上で転倒すると、ヘルメットが急停止して回転する可能性が高くなります。Mipsは、このような回転エネルギーを頭部から逃がす役割を果たします。

個人的な見解としては、Mipsが言われているほど劇的に安全性を高めるとは思いません。もともとは自転車用に開発されたシステムで、スキーやスノーボードに応用されてきたものです。雪上では、衝撃がある程度吸収されるため、Mipsなしでも十分に安全性は確保されます。

それでも、さらに安全性を高めたい方にはMipsモデルの購入がおすすめです。ヘルメット自体は少し高額になりますが、安心感を重視する人にとっては価値のある選択肢と言えます。今や、スノーボード用ヘルメットのスタンダードになりつつある技術です。

ヘルメットの選び方・要素⑥ デザイン性とファッションという観点

最後に、ヘルメットのデザイン性とファッションの観点からアドバイスします。

誰だって「ダサい」と言われるようなヘルメットはかぶりたくないですよね。個人的な意見としては、スキーヤー向けの「ザ・レーサー」というような派手で仰々しいヘルメットは、普段の気軽なスノーボードでは少し重たく感じると思います。その道の人がかぶれば似合うかもしれませんが、普段使いには少し不向きです。

今は、ヘルメットをかぶることで、よりオシャレなスノーボーダーになれる時代です。ぜひ、自分が「カッコいい」と思えるヘルメットを選んでみてください。

オシャレなヘルメットを選ぶ際のポイントとしては、そのヘルメットをかぶった写真やライダーのコーディネートをチェックすることです。ヘルメットの下にビーニーをかぶったり、耳当てを外したりするだけで印象は大きく変わります。各ライダーがどのようにヘルメットをかぶりこなしているか、参考にしてみましょう。

カラーについては、無難なブラックが人気ですが、スキー場に行くと意外に派手なデザインでも違和感なく楽しめます。ウェアが華やかなものを好むのと同じように、ヘルメットも個性を楽しんで構いません。「自分には少し派手かな」と思うものでも、意外としっくりくることが多いです。

ヘルメットの下には何をかぶる?

ヘルメットの下に何をかぶるか、疑問に思う方も多いでしょう。

ヘルメットの下にビーニーをかぶったり、バラクラバをかぶったりする人もいます。また、何もかぶらないという方もいます。どれが正解というわけではなく、ファッションの好みや保温性の考え方によって決まるものです。

一般的には、多くのスノーボーダーがビーニーかバラクラバをかぶっています。私も両方試してみましたが、やはりヘルメットの下に何かをかぶった方がしっくりきます。そのため、ヘルメットのサイズを検討する際には、普段かぶりたいビーニーやバラクラバを着用してから試着することをおすすめします。

私の場合、いろいろ試した結果、バラクラバが最も快適でした。バラクラバを使用するようになってからは、このスタイルから戻れなくなっています。

バラクラバには様々な生地があり、寒い日には保温性のある厚手のもの、暖かい日には薄手のものを選べます。その上にヘルメットをかぶると、ちょうどよいフィット感と快適さを得られます。

ゴーグルはヘルメットの中?それとも外?

ヘルメットとゴーグルの相性は、気になる方も多いでしょう。

実際には、ほとんどのメーカーのヘルメットはゴーグルにフィットするので、そこまで心配する必要はありません。よく「同じメーカーのヘルメットとゴーグルなら安心」と言われますが、私の経験では95%以上のケースで、どのヘルメットにも問題なく装着できます。

では、問題はどこかというと、「ゴーグルはヘルメットの中に入れるか、外に付けるか」という点です。この“イン or アウト論争”は、海外でもよく話題になります。

私自身はずっとイン派で付けているので、それがしっくりきます。ストラップを大きく伸ばして外付けするのは少し躊躇してしまいます。

ただ、ゲレンデで見ると、8割以上、場合によっては9割の人が外に付けているようです。特に初心者は外に付けることが多い印象です。

見た目のかっこよさで言うと、中に付けた方がスタイリッシュに見える気もします。オリンピック金メダリストの平野歩夢選手もイン派で、カッコいいライダーほど中に付けていることが多いようです(笑)。

ヘルメットの選び方・要素⑦ 新品を買うべき理由

近年、スノーボードギアやリフト券、ガソリン代などの価格が上昇しています。スノーボードを続けたい気持ちはあっても、出費を抑えたいと考える人は多いでしょう。

そのため、中古ギアが注目されています。ヤフオク!やメルカリ、さらにはブックオフでもスノーボード用品を見かけるようになりました。板やビンディングは劣化具合を見ながら選べば、中古でも十分使えるケースがあります。

しかし、絶対に中古で購入すべきでないアイテムがあります。それがスノーボード用ヘルメットです。

ヘルメットは「一度限り」の命を守る道具

見た目は頑丈そうに見えても、ヘルメット内部の構造は、一度衝撃を受けると保護能力が大きく損なわれます。ジャンプや滑走中のクラッシュで頭を守った場合、外側に傷や変形がなくても、内部の衝撃吸収構造(EPSフォームなど)はダメージを受けている可能性があります。

多くのメーカーも「衝撃を受けたヘルメットは買い替えるべき」と明言しています。

MIPS研究者も警告:「外見では安全性はわからない」

衝撃吸収システム「MIPS(ミップス)」の研究者も、外見からヘルメットの劣化や安全性を判断できないと警告しています。見た目がきれいでも、保護機能が十分でない状態かもしれないのです。

安心・安全にスノーボードを楽しむために

スノーボードは、時に大きな衝撃を伴うスポーツです。命を守るヘルメットは、中古ではなく新品を購入すべきアイテムです。

節約するなら板やビンディング、ウエアなどで調整し、ヘルメットだけは妥協せず、安心・安全を最優先にしましょう。

おすすめのスノーボード・ヘルメット10選

これまでヘルメットの選び方の7つの要素を紹介してきました。

ここからは、実際におすすめのブランドとモデル名をご紹介します。

選定にあたっては、主に7つの要素を考慮していますが、細かいポイントとして以下も参考にしてください。

- インナーキャップの取り外し可否:丸洗いができるかどうかで衛生面に差が出ます。

- イヤーパッドの取り外し可否

- ゴーグル固定クリップの有無

また、ほとんどのメーカーでサイズ調整やベンチレーションが標準装備されています。

サイズ調整については、「細かい調整まで必要か?」という考え方もあります。実際には、事前に調整しておくことが多いので、グローブをしたまま調整できる機能が必須かどうかは用途次第です。

ベンチレーションも、調整機能や設計の違いを確認しておくと快適さが変わります。

SMITH / Method

価格:

¥31,350(税込)/MIPSあり

¥26,400(税込)/MIPSなし

カラー:Matte Black, Matte White, Matte Slate, Matte Fatigue Green, Matte Carnation

SMITHは長年にわたり、軽量で高性能なヘルメットをリリースして人気を博しています。

おすすめは、SMITHのヘルメットアイコンMaze/Allureをアップデートした「Method」です。

最大の特徴はKOROIDO(コロイド)搭載。衝撃吸収に優れた軽量チューブ構造ライナーを採用したインモールド・コンストラクションにより、プロテクション性能をさらに強化しました。Maze/Allureの人気のひとつであるフィット感と軽さも向上し、内部のモールドデザイン改良で、日本人ユーザーにもよりフィットしやすくなっています。

さらに上位モデルMethod Pro(税込¥37,950)は、Fidlockマグネットシステムでグローブをつけた片手でも簡単に着脱可能。ダイヤルフィットシステムにより、片手でのフィット調整もスムーズに行えます。

SANDBOX / Classic 2.0 Snow

価格:

¥31,900(税込)/MIPSあり

¥27,500(税込)/MIPSなし

カラー:LB Colour, Iger Cohen Mcdonald, Board Archive Black, Board Archive Dune(以上、シグネチャーモデル)

Black, Vortex, Uniform, Garnet, Forest, Fire, Washed Linen, Flame, Fiber, White, Black Camo, Team, Snakeskin, Acid, Flames, Tag, Renaissance

オシャレヘルメットの代名詞、SANDBOX。

「ファッション面からヘルメットをかぶる」というコンセプトのもとに立ち上がったブランドです。

ロープロファイルで頭でっかちにならず、シルエットがカッコいい。また、豊富なカラーで選択肢が広い点も魅力的です。

ツバ付きの Classic 2.0 Snow は、ライディング中に邪魔にならない絶妙なサイズ感のツバを採用。雨や雪よけとしても意外な使い勝手の良さがあります。

シグネチャーモデルのひとつ、BOARD ARCHIVE コラボレーションモデルもあり、日本人にはお馴染みのThe Great Wave off Kanagawa(富嶽三十六景 神奈川沖浪裏)をデザインしたモデルが話題です。

通気性や軽さなど、機能面も申し分なく、近年では MIPS 搭載モデルの人気も高まっています。

耳当てやゴーグルクリップは取り外し自由。あなたのファッションテイストに合わせたカスタムが可能です。

OAKLEY / MOD1

価格:¥15,950(税込)

カラー:Blackout, Poseidon, White, Forged Iron

Oakley MOD1 の魅力は、なんと言っても圧倒的なコストパフォーマンスの高さ。

Oakley はスノーヘルメットとしては後発ながら、この価格帯で必要な性能をしっかり押さえ、市場で一気に存在感を高めています。

軽量でロープロフィールのデザインは、ベーシックなスケートボードヘルメットに影響を受けたもの。

アジアンフィット対応、通気システム搭載、BOA によるフィット調整、さらにはMIPS搭載モデルまであるという充実ぶりで、この価格は本当に驚異的。

さらに上位のPROモデルは、EPSフォームの上から射出成形した Dura-Matter シェルを採用。

くぼみや傷に強く、耐久性が非常に高い構造になっています。

それでいて価格は 18,700円と破格レベル。

個人的な意見として、難点はデザイン。

後頭部までしっかり包み込むフィット感を優先したためか、やや角ばったシルエットで、丸型のヘルメットと比べると独特の印象を受けます。

特に横から見ると、やや頭でっかちに見えるシルエットなので、人によって好き嫌いが分かれるかもしれません。

ちなみに、カナダ・ウィスラーではレンタルヘルメットとして採用されており、利用者からのフィードバックはおおむね高評価です。

GIRO / LEDGE FS MIPS

価格:¥19,800(税込)

カラー:Matte Black, Matte Bark, Matte Stone, Matte White/Pink, Matte Indigo, Matte Peacock, Save a Brain

GIROは、SMITHと共にスノーヘルメットの先駆者です。

いくつかのモデルがありますが、人気があるのはLEDGE(レッジ)。大きく開いたベンチレーションが特徴的で、ストリートやパークシーンで映えるスケートスタイルを採用しています。

手にとりやすい価格ながらMIPSを搭載し、ダイヤル式サイズ調整フィットシステムを採用。軽量シェルにより長時間のライディングでも疲れにくく、頭部にフィットする設計になっています。

さらに、インナーライナーは取り外して洗うことができるため、清潔に保つことも可能です。スノーヘルメットとして必要な基本性能をしっかり押さえつつ、スタイルも妥協しないモデルとして、多くのライダーから支持されています。

ANON / Oslo WaveCel®

価格:¥36,300(税込)

カラー:Black, Oat, Soft Sage, Deep Cherry

スノーボーダー用のヘルメットとして、もう1つ押さえておきたいブランドは、ANON(アノン)です。

初心者の方は、聞いたことがないブランドかもしれませんが、スノーボードのリーディングブランドであるBURTONが手掛けるヘルメット&ゴーグルブランド。

高価格なものから、低価格のモデルまでラインナップが豊富ですが、せっかくANONを選ぶなら、オスロー WaveCel® はいかがでしょうか?

3Dセルによる保護機能を備えた注入成型構造のWaveCelヘルメット。ライトウェイトなシェル、EPSとWaveCelのライナーを採用し、薄く流れるようなフォルムが特徴です。

WaveCelテクノロジーが衝撃を分散させ、頭部に直接かかる回転する衝撃力を緩和します。

BOA® 360°フィットシステムはダイヤルを回すだけで、素早くその場で調節が可能です。Fidlock®マグネチックヘルメット ストラップバックルは片手で、しかもグローブを着けたままバックルの着脱ができます。

2箇所のベントがゴーグルをクリアに保ち、一日を通して快適さをキープ。ふわふわのフリースライナーとイヤーパッドは保温性と吸汗性に優れ、快適な着け心地です。

飯田房貴(いいだ・ふさき)

1968年生まれ、東京都出身、カナダ・ウィスラー在住。

ウィスラーでスノーボードインストラクターを務める傍ら、Sandbox、Endeavor Snowboards、Airholeなど海外ブランドの日本代理店を17年以上担当。特にSandboxヘルメットでは、スノーボード界にヘルメット着用文化を広める先駆的活動を行い、日本のスノーボーダーに安全意識を定着させてきた。

スノーボード歴41年、専門誌・ウェブでの執筆多数。著書に『スノーボード入門』『スノーボードがうまくなる!20の考え方』。