目次

- The Founder of Snow Surfing! Interview with Shinzo Tanuma of MOSS SNOWBOARDS

- 1971年にはじめてスノーボーディングした日本人

- 日本で記念すべき最初のスノーサーフィンが行われた赤倉スキー場の銀座ゲレンデ

- 76年にアメリカのPLAYBOY誌で見つけた写真カットが再び田沼氏の製作意欲へ

- 1977年にはすでにスノースケートの原型を編み出していた驚くべき発想力

- 市場が選んだ四輪感覚のスノーボードに対し田沼氏が目指した三輪感覚のスノーサーフィン

- 90年代スノーボード・バブル時代にMOSSが四輪スノーボードを選んだ理由

- 田沼氏が考える未来のスノーボードの形

- スノースティックって何?

- IOCは長野でスノーボード種目採用にあたりISFへ打診をしていた

- スノーボードはオリンピック種目でなくてサッカーW杯の道を行くべきだった!?

- スキーは貴族的な上から下へ 一方スノーボードはグラスルーツ的な人気で下から上へ

- スノーボードの未来

- インタビュー後記:

- ●関連リンク

The Founder of Snow Surfing! Interview with Shinzo Tanuma of MOSS SNOWBOARDS

1970年代、アメリカにいたトム・シムスやジェイク・バートンが、雪山でヨコノリ遊びができるモノを開発を始めた時、日本にも雪山でサーフィンを表現できないか、と思考錯誤を始めた人がいた。

「パイオニアモス」の創業者の田沼進三(たぬま・しんぞう)氏だ。

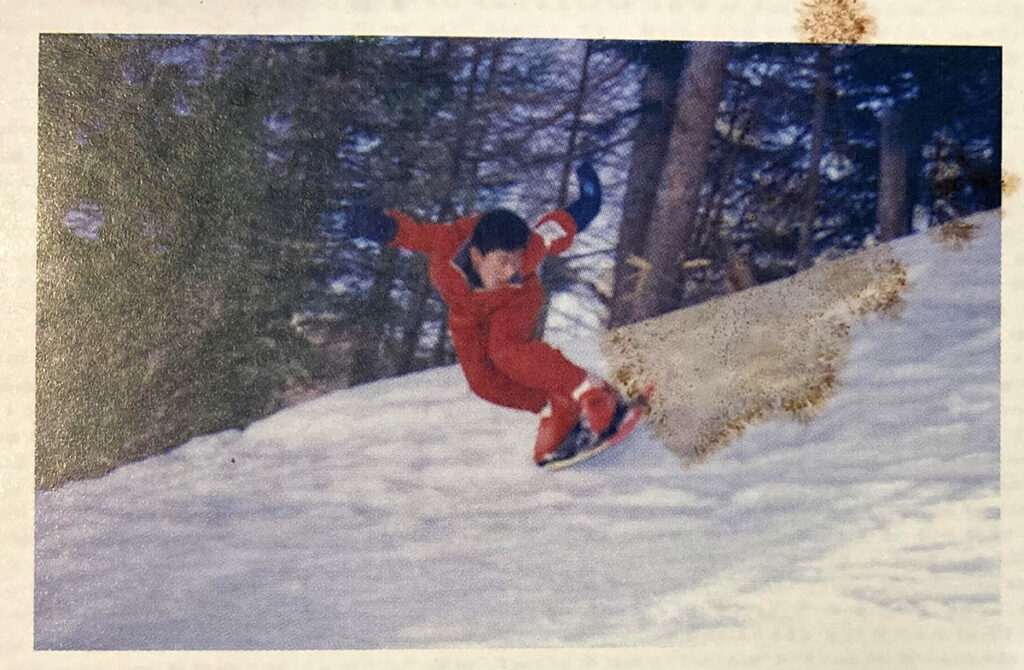

1971年、最初のプロトタイプを試作。材料は主にサーフボードと同じウレタンフォーム、グラスファイバー製。記念すべき初めての試乗は赤倉スキー場にて行われた。それは日本でスノーボードが産声を上げた記念すべき瞬間となった。

スノーボード初期の時代は、足を完全に固定するという留め具がなかったが、MOSS SNOWSTICKは世界に先駆け1979年に固定式ビンディング付きのスノーサーフィンを開発。それはスキーの解放型プレートを改良したもので、現在のハード・バインディングの原型となっている。

In the 1970s, while Tom Sims and Jake Burton were in the U.S. developing equipment for riding sideways on snow, there were people in Japan starting to experiment with the idea of snow surfing. One of the pioneers of this movement was Shinzo Tanuma, the founder of “Pioneer Moss.”

In 1971, Tanuma created the first prototype. The materials used were primarily urethane foam and fiberglass, similar to those used in surfboards. The historic first test ride took place at Akakura Ski Resort, marking a monumental moment when snowboarding was born in Japan.

During the early days of snowboarding, there were no bindings to fully secure the feet, but MOSS SNOWSTICK led the way in 1979 by developing the first snow surfing board with fixed bindings. This was an improvement on the release plates used in skiing and became the prototype for modern hard bindings.

田沼氏が初めて雪山でサーフィンを試みた日から、半世紀も経とうとしているというのに、あの時代に考えられたスノーサーフィン的な遊び方、さらにはあの時代に氏が編み出したアイデアは、現在のスノーボード・ギアに受け継がれていることに驚かされる。

そこで、スノーボード界の歴史を知る日本が誇るレジェンド業界人に、創世期時代のことをお聞きした。そしてスノーサーフィンの魅力、長野オリンピックが決まった背景、さらにはスノーボードの界の未来も占っていただいた。

It has been nearly half a century since Tanuma first attempted snow surfing on the mountains, yet the snow surfing-style approach he envisioned back in those days, along with the ideas he developed, continue to be passed down through today’s snowboarding gear. It’s truly astonishing.

To delve deeper into this, I spoke with a legendary figure in the snowboarding industry, one of Japan’s prideful icons, to learn more about the early days of the sport. We also discussed the allure of snow surfing, the background behind the decision to include snowboarding in the Nagano Olympics, and even explored the future of snowboarding.

インタビュー:飯田房貴 @fusakidmk

※この記事のオリジナルアップデートは、2022年6月16日で、その後も何回か修正されています。

1971年にはじめてスノーボーディングした日本人

The first Japanese person to try snowboarding in 1971.

インタビューのきっかけを与えてくれたのは、80年後半からスノーボード専門誌の創刊立ち上げに関わり、現在、SBJ日本スノーボード産業振興会で専務理事もしているサンライズプロダクションの大石裕久氏の一通のメールからだった。

「スノーボードは若年層に魅力のある遊びでありながら、3世代までに広がってきたスポーツにもなり、各々の世代で楽しみ方が出てきたなと感じています。

しかしながらここまでの広がりが出てくるまでには、紆余曲折がありました。スノーボードがゲレンデで邪魔者扱いされていた時代を経て、一躍、ウインタースポーツとして商業的価値のあるところまで広がったスノーボードバブル。そしてバブル崩壊からの低迷またそこからの脱却…。

日本には、そのようなスノーボードの市場を半世紀近く支えて来られたスノーボード界のパイオニア、田沼進三さんがおられます。

The opportunity for the interview came from a single email sent by Hirohisa Oishi, a key figure in the creation and launch of snowboard magazines in the late ’80s and now the Executive Director of SBJ (Japan Snowboard Industry Promotion Association), representing Sunrise Production.

“Snowboarding has become a sport that appeals to the younger generation, and over time, it has expanded to three generations, with each generation finding their own way to enjoy it.

However, this widespread growth didn’t happen without its ups and downs. Snowboarding went through a period where it was seen as a nuisance on ski slopes, only to later explode in popularity and become a commercially valuable winter sport during the snowboarding bubble. After the bubble burst, the sport faced a slump, but it eventually rebounded…

In Japan, there is a pioneer of snowboarding who has supported the market for nearly half a century – Shinzo Tanuma, a legend of the snowboarding world.”

1970年代からスノーボードの開発を行い現在に至るまでの進化、JSBA専務理事という立場で草の根的に市場が広がったところから商業的に利用されるに至ったオリンピックの背景や現在の状況を見据えております。お話ししていると、いつも田沼さんの視点に関心させられることが多いです。

創世記のお一人でもあるパイオニアモスの田沼進三さんに、スノーボード界のレジェンドとして、ぜひインタビューされてはと思い連絡しました。もし可能であればご紹介したいと思いますので、ご一報をください」

このメールを受けてから、ぜひ日本へ帰国した際には、田沼さんにインタビューしたいと強く思った。

自分にとっても1986年に初めて乗った最初の板が、MOSSだっただけにそのボードを作っていただいた教祖に会ってみたい。何より、日本でのスノーボード生みの親であり、世界のスノーボード界にも知られるMR.SHINZO TANUMAだ。今、こうしてスノーボード界に生きる自分にとっては、人生を変えてくれた恩人でもある。

しかし、そのメールを受けてから、帰国が遅れてしまった。ちょうどコロナがあって、帰れなくなってしまったのだ。そして、遂に2022年6月3日にその日はやって来た。

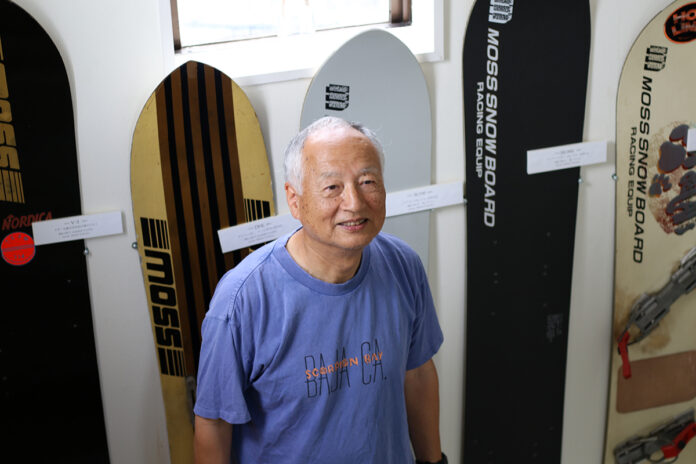

アレンジしてくれた大石さんの車でパイオニアモス本社に到着すると、レジェンドはTシャツにサンダルという気さくな格好で出て来た。日本に来てからみんながマスクしていることに驚いたが、田沼さんはノーマスク。まるで近所のおじさんのようで気さくな感じで「先にそこのスリッパ履いて3階に行っといてくれ!」と言いながら、僕たちをミーティングルームに招いてくれた。

まるでスノーボード博物館のような年代物のスノーボードが飾っている階段を上がりながら、ミーティングルームに向かった。

僕はちょっと緊張のあまり声が上ずってしまったけど、スノーボード歴史の証人に最初の質問を投げてみた。

Since the 1970s, Tanuma has been involved in the development of snowboards, and we’ve seen the evolution of the sport up until today. From his role as the Executive Director of the JSBA (Japan Snowboard Association), Tanuma has witnessed the grassroots expansion of the market before it became commercially viable, with the background of the Olympics and the current situation in mind. I am often deeply impressed by his perspective when we talk.

I reached out to Shinzo Tanuma, the founder of Pioneer Moss, who is a pioneer and a legend in the snowboarding world, to suggest an interview. If possible, I would love to introduce you to him, so please feel free to contact me.

After receiving this email, I strongly felt that I wanted to interview Tanuma when I returned to Japan. Especially since my first snowboard back in 1986 was a MOSS board, I was eager to meet the man who made that board. More than that, he is the father of snowboarding in Japan and known in the global snowboarding community as MR. SHINZO TANUMA. For me, someone living in the snowboarding world now, he is truly a life-changing benefactor.

However, after receiving that email, my return to Japan was delayed. Due to the pandemic, I couldn’t return. Finally, on June 3, 2022, that day arrived. When I arrived at the Pioneer Moss headquarters with the car arranged by Oishi, the legend appeared casually dressed in a T-shirt and sandals. I was surprised that everyone was wearing masks since arriving in Japan, but Tanuma was mask-free. He greeted us like an old neighbor, saying, “Go ahead and wear the slippers over there and head to the third floor!” and invited us into the meeting room.

We walked up the stairs, which felt like walking through a snowboarding museum, with vintage snowboards displayed along the way. My voice wavered a little due to nerves, but I threw the first question to the witness of snowboarding history.

日本で記念すべき最初のスノーサーフィンが行われた赤倉スキー場の銀座ゲレンデ

The first memorable snow surfing in Japan took place at the Ginza Ski Slope in Akakura Ski Resort.

--田沼さんが、1971年にスノーサーフィンを開発したというきっかけを教えていただけますか?

Could you tell us what inspired Mr. Tanuma to develop snow surfing in 1971?

田沼:この頃はサーフボードを作っていたのですが、冬になると暇でした。そんな時、友人にスキムボード(※サーフボードを小さくしたような板を持ったまま砂浜から波に向って走り、波打ち際でドロップした板に飛び乗るもの)をやっているやつがいて。彼の知り合いの女の子たちと赤倉スキー場に行くことになったのです。

男が4人、女の子が4人。だけど、僕たちはスキーができなかったので、何か考えようってことで、サーフィンに近いようなものを考えました。

ちょうどその頃、加山雄三さん(※昭和を代表する歌手・俳優でニックネームは若大将。日本で初めてサーフィンした人物)が、スキー場でサーフィンを試したということを耳にして、それじゃあ雪上のサーフィンというアイデアが生まれました。

日本の湘南というのは、波が小さくて憧れはハワイの大きな波。ゲレンデに行けばそんな大きな波を味わうようなスノーサーフィンができるのはではないか、と思ったのです。

そこで、僕たち4人はそれぞれのアイデアで「こんなのがいいんじゃない、あんなのがいいんじゃない」て感じで作って行りました。

ようは、僕たちはスキーができないから、女の子たちにイニシアチブが取られちゃうってことで、じゃあこっちはもっとカッコいいことやろうってことになったんだけど…。結局、全然乗れなかった(笑)

Tanuma: At that time, I was making surfboards, but during the winter, I had nothing to do. One day, a friend of mine who was into skimboarding (a smaller version of a surfboard used to run toward the waves on a sandy beach and jump onto the board) invited me to go to Akakura Ski Resort with him and some girls he knew.

There were four guys and four girls. However, none of us could ski, so we decided to come up with something else. We thought it would be cool to try something similar to surfing.

Around that time, I heard that Yuji Koyama (a famous singer and actor, known as the “Young General,” who was the first person to surf in Japan) had tried surfing at a ski resort, and that’s when the idea of snow surfing was born.

In Japan, Shonan’s waves are small, and people dreamed of the big waves in Hawaii. So, I thought, why not try snow surfing on the slopes, experiencing big waves just like on the ocean?

We, the four of us, started coming up with ideas, saying things like, “How about this?” and “Maybe that would work?” and so on.

Since none of us could ski, the girls kind of took the lead, and we decided to do something cooler. But in the end, we couldn’t ride at all (laughs).

--田沼さんはおいくつだったのですか?

How old was Mr. Tanuma?

田沼:21歳かな。それで、滑りに行くということが決まって、1か月の内に4人でいろいろとプロトのボードを作ったんです。

I was probably 21 years old. Then, it was decided that they would go snowboarding, and within a month, the four of them made various prototype boards.

--どのようにして板に足を固定させて乗ろうとしたのですか?

How did they attempt to secure their feet to the board and ride it?

田沼:あの時、サーフボード用にスプレー式のスリップチェックという滑り止めがあったんです。固まるとザラザラするやつ。スニーカー履いても引っかかりそうだったから「これで、いいなじゃないか?」という感じで。サーフィンにリーシュコードがあったから、それを足に巻き付けました。リーシュがないと転んだ時に板が簡単に流れしまうので。

今で言う、雪板のようなものです。

当時、赤倉スキー場に銀座ゲレンデというのがあって。周りに民宿あって150メートルほどのコースで、子供たちが遊ぶようなすり鉢状のようなところでした。リフトがあるような急斜面は怖くて滑れないので、板を小脇に抱えて歩いて上りました。

At that time, there was a spray-on grip tape called “slip check” for surfboards, which became rough once it hardened. Since even wearing sneakers would have caused the feet to slip, we thought, “This might work.” Additionally, because surfing had a leash, I wrapped it around my foot. Without the leash, the board would easily slide away if we fell. It was something like a snow skate(YUKIITA), as we would call it today.

Back then, at Akakura Ski Resort, there was the Ginza Gerenge (Ginza slope). It was a 150-meter course in a bowl-shaped area surrounded by inns, where kids used to play. The steep slopes with lifts were too scary to ride, so we would carry the boards under our arms and walk up.

--結局、女の子はナシで男同士で遊んでいる感じですね?(笑)

Yes, it ended up being just the guys having fun together without the girls, haha!

田沼:女の子はアフターでいいんで!(笑)

ただ何にもしないで、女の子に付いて行ったら、金魚の糞みたくなっちゃうんで。日中は僕たちの好きなことをやってました。

後から女の子が合流して「何それ!」って。「全然滑れないじゃん」ってバカにされました(笑)。

The girls weren’t involved, it was just us guys having fun.

The girls could join later! (laughs)

If I had just followed them around without doing anything, I would’ve just ended up like a tag-along, so we spent the day doing our own thing.

Later, when the girls joined, they were like, ‘What’s that!’ and laughed, saying, ‘You guys can’t even ride properly!’ (laughs).

(以下動画は、なんとなくその当時のスノーサーフィン姿が想像できる1979年の映像。田沼氏が初めて赤倉で滑ったのは1971年)

76年にアメリカのPLAYBOY誌で見つけた写真カットが再び田沼氏の製作意欲へ

In 1976, a photo cut found in PLAYBOY magazine in the U.S. once again ignited Mr. Tanuma’s passion for creation.

--その時はどんなブーツ履いていたんですか?

What boots were you wearing at that time?

田沼:普通のスノーシューみたなスノーブーツ。ちょっと足首が長めのものです。ソレルとかない時代ですから、運動靴に毛が生えたようなもの。

で、行って「あんまりうまくいかないなあ」とか考えている内にしばらくの間、(スノーサーフィン作りのことを)忘れちゃってるんですよ。

それでうちにいたシェーパーでプロサーファーの出川三千男が、76年にアメリカのPLAYBOY雑誌をもって来て、こんなのあるよって。見ると、そこにはスナーファーやウインタースティックで滑っている写真をがありました。「じゃあ、前にやったやつをもっとちゃんと滑れるようにしようよ」ってことになったんです。

I was wearing regular snow boots, kind of like snowshoes—just slightly higher around the ankles. Back then, brands like Sorel didn’t exist, so they were basically just slightly modified sneakers.

So I went out, tried it, and while thinking, “Hmm, this isn’t really working that well,” I ended up forgetting about making snow surfboards for a while.

Then, in 1976, a pro surfer and shaper, Michio Degawa, brought an issue of PLAYBOY magazine from the U.S. and showed me something, saying, “Look at this.” I saw photos of people riding Snurfers and Wintersticks. That’s when we thought, “Alright, let’s refine what we tried before and make it actually work.”

--偶然にも田沼さんと同じ考えの人がアメリカにいたその状況を知って、どう思いましたか?

How did you feel when you found out that, by coincidence, there were people in America who had the same idea as Tanuma-san?

田沼:似たようなことを考えるやつっているんだ、と思いました。もうちょっとしっかりとやってみようかって。

また改めて、いろいろ作ったんですよ。ようは、滑れなくちゃしょうがないってことで。

I thought, “There are people thinking the same thing!” and decided to give it another serious try. So, I started making things again. The bottom line was, if it doesn’t work well, there’s no point.

--PLAYBOY誌で見つけた写真カットが再び田沼さんの製作意欲へ再び火をつけたということですが、その時にスナーファーやウインタースティックを参考にした点はありますか?

The photo cut you found in PLAYBOY magazine reignited your passion for creating, but were there any specific aspects of the Snurfer or Winterstick that you referred to during that time?

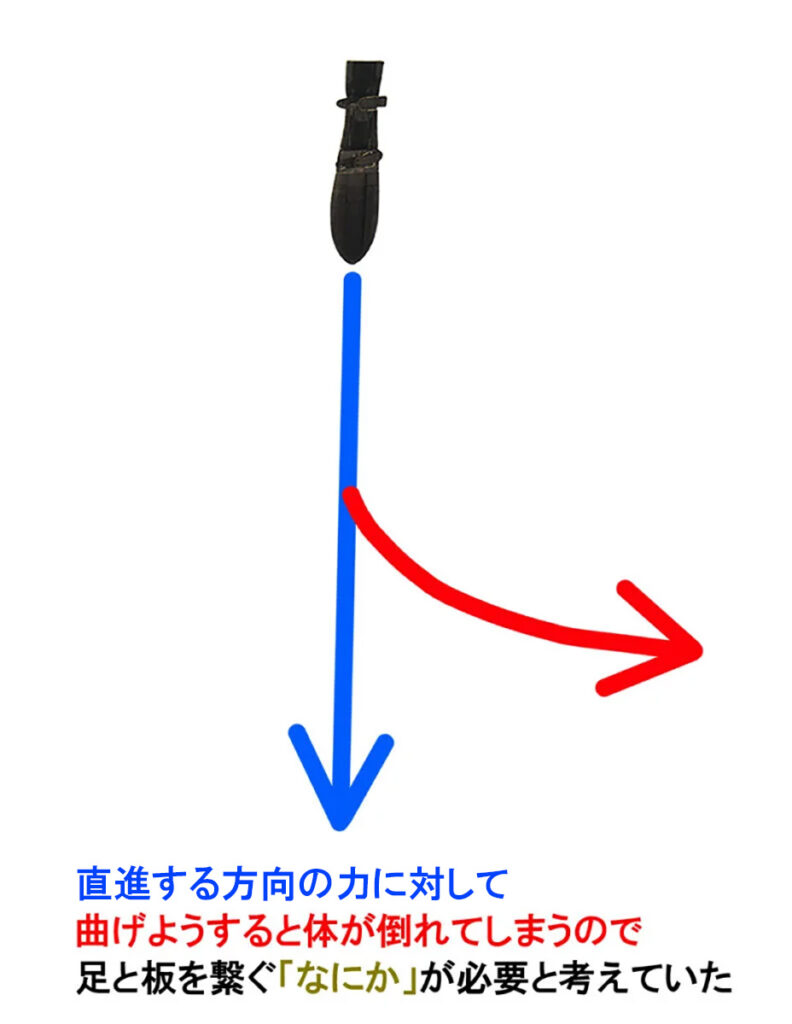

田沼:そういう1個1個の部分を真似したことはないです。ようは、最初にやっていた時、どんなだったかと覚えているから。板は真っすぐ行っちゃうし、体は曲がろうとする方向に落ちちゃう。ようするに何か板と体を連携するものがないとうまくいかないってわかっていたんです。

だから、その頃から何らかの足を固定する方法を考えていたんです。

I never directly copied any specific parts of those boards. What I remembered from when I first started was that the board would go straight, but my body would fall in the direction it wanted to bend. In other words, I knew it wouldn’t work unless there was something to connect the board and the body. That’s why, from that time, I started thinking about ways to fix the feet to the board.

--なるほど、直進する方向する力に対して、曲げようすると体が倒れてしまうので足と板を繋ぐ「なにか」が必要と考えていたんですね。

I see, the force pushing the board straight and the body’s tendency to fall in the direction it wants to bend made me realize that something was needed to connect the feet and the board. Without that connection, it wouldn’t be possible to control the movement properly.

田沼:そうそう、ベクトルの方向を変えるには、ドラッグが必要。(※田沼さんの言うドラッグとは力の方向の「引き寄せ」という意味だと思われる)

そのためには、抵抗が必要だと。(※ようは直進ベクトルから抵抗を加えて曲げるという考え方だろう)

Exactly, to change the direction of the vector, drag is necessary. (Note: “Drag” in this context seems to refer to a “pulling” of the direction of force, as Mr. Tanuma likely means.)

In order to do that, resistance is needed. (Basically, the idea is to add resistance to the straight-line vector to bend it.)

--当時、まだバートンやシムスが固定式のビンディングを作っていなかった中で、いち早く固定式のビンディングを始めたことに驚かされます。普通だったら何かスリッパのような足を入れるようなものを考えがちになりそうですが…。

At the time, it’s surprising that you started using fixed bindings before companies like Burton and Sims even made them. Normally, people might have tended to think of something like a slipper to slip the foot into…

田沼:スキーの開放型と言われるビンディングが売っていたんですね。それを使ってみることにしました。そこにあるのが、そうです。

They were selling ski bindings, which are known as release-type bindings. I decided to give them a try. That’s what’s there, yes.

その記念すべき世界初の完全固定式ビンディングの板は、ちょうど自分の右手にあった。「あっ、そこに!」と驚いたが、その古い板はまるで「僕は前からここにいたんだよ」とカジュアルに存在しているようだった。

1978年頃、今から約45年も前に作られたそのビンディング・スタイルは、今でもアルパインボードの固定式ビンディングとして活躍していることに脅かされる。

The board with the world’s first fully fixed bindings was right in my right hand at that moment. I was surprised and thought, “Oh, it’s right there!” But that old board casually seemed to say, “I’ve been here all along.” Created around 1978, about 45 years ago, that binding style is still active today as the fixed binding for alpine boards, which is truly astonishing.

●関連記事

スノーボードの歴史

https://dmksnowboard.com/snowboard-history/

1977年にはすでにスノースケートの原型を編み出していた驚くべき発想力

In 1977, he had already come up with the prototype of the snow skate, showcasing his incredible ingenuity.

1977年に作られたという初期のMOSSのスノーサーフィン。一見すると博物館にあるような年代物の板だが、そこには驚くほど現在に受け継がれるアイデアがすでにあった。

The early MOSS snow surfing board, created in 1977, may appear as an antique that could be found in a museum. However, it already contained remarkably forward-thinking ideas that have been passed down to the present day.

--この板、持ってもいいですか?

Can I hold this board?

田沼:どうぞ。

Go ahead.

--あっ、そんなに重くはないですね。(※見た目の重工さとは裏腹に以外に軽やかな持ち味だった)

Ah, it’s not that heavy, is it?

すると、田沼さん初期の発想時代の血が騒いだのか、ソファーから立ち板の説明を始めた。

田沼:これはね。何が違うかというと、真ん中がスキー板なんですよ。その上にスケートのような板が乗っているんです。今、そういうのあるじゃないですか。

This one is different. What’s unique about it is that the middle part is a ski board, and on top of it, there’s a board similar to a skateboard. You know, they have something like that now.

それはまさに現代のスノースケートだった。一見すると、古いビンディングに目が行ってしまい構造のことは見落としがちになるが、たしかにその古い板は、真ん中にスキーのような板があり、その上にサーフボードのような板が乗っている二階建てのような構造だった。

It was exactly like a modern snow skate. At first glance, the old bindings might catch your attention, making you overlook the structure, but indeed, the old board had a ski-like board in the middle, with a surfboard-like board on top, creating a two-tiered structure.

田沼:ここ(後方部分)に出っ張りがあってフィンのような役割をしていたんですよ。もう欠けちゃっているんだけど。

この板は、最初に作ったものに似た後継機です。スキーで真っすぐに滑る。曲がる時には、カタっと傾けて曲がる。

だから、サーフィンに近いんですよ。

(板を)傾けた時にサイドカットにより曲がりやすくなり、右足(後ろ足)のところがフィンの役目を果たして流れないんです。

後ろ足の外側には後傾するためにスリットが入っていて、逃げるわけですよね。

なおかつ後傾にして、ピボットのようにして流れないという考え方です。

結局、サーフィンのような動きを考えて作ったのだけど、雪は波と違って凹まないし、どうしたらいいか、って考えていました。

これ、結構、おもしろいですよ。

There was a protrusion here at the back that acted like a fin. It’s already chipped off now, but this board is a successor to the first one I made. It’s designed to glide straight like a ski, and when you turn, you just tilt it to make the turn. So, it’s quite similar to surfing.

When you tilt the board, the sidecut makes it easier to turn, and the back foot (right foot) acts like a fin, preventing it from sliding. There’s a slit on the outside of the back foot to allow for rearward leaning, so it can “escape.” Additionally, by leaning back, it works like a pivot, preventing sliding.

Ultimately, it was designed to replicate the movements of surfing, but snow, unlike waves, doesn’t have dips, so I was trying to figure out how to handle that.

This is pretty interesting.

市場が選んだ四輪感覚のスノーボードに対し田沼氏が目指した三輪感覚のスノーサーフィン

In contrast to the four-wheel-like snowboard chosen by the market, Tanuma aimed for a three-wheel-like snow surfing experience.

田沼さんは、まるで子供がそのまま年を取ってしまったような方だった。飾りっけなし。海や雪山の自然に触れるかのごとく、ナチュラルに人にも接してくれる。初期の頃のボードを説明を始めた時には、少年が夢中になって工作している時のように目を輝かせていた。

Mr. Tanuma was like someone who had simply grown older without changing, much like a child who remained the same. He was unpretentious and interacted with people as naturally as if he were immersed in the nature of the ocean or the snow-covered mountains. When he began explaining the early boards, his eyes sparkled like a young boy lost in the joy of crafting.

--1977年に作られた板が、現代のスノーボードに引き継げられていて、理に適っていたことに驚きます。

It is surprising that the board made in 1977 has been passed down to modern snowboards and remains so well-suited to the current design.

田沼:これなんかは、フサキさんが持っていた板と同じです。

This one is the same as the board that Fusaki-san had.

と言いながら、80年代に作られたと思う懐かしいシェイプの板が出てきた。まさにこれは私がかつて持っていたような板だ。(以下、写真は最初に自分がスノーサーフィンをするために親戚の兄ちゃんから譲り受けた板、MOSS モデル名:V1)

As they said this, a nostalgic board with a shape believed to have been made in the 80s came out. This is exactly the kind of board I once had. (The following photo is of the board I first received from my cousin when I started snow surfing, MOSS model: V1.)

田沼:これは再現モデルで10年くらい前に作っていたやつなんですけど、倒れる(傾ける)わけですよ。僕の感覚では、逆三輪車。バートンは四輪車なんです。

This is a reproduction model, made about 10 years ago, but it tips over (leans). In my sense, it’s like a reverse tricycle. Burton, on the other hand, is like a four-wheeled vehicle.

(注釈)

つまり田沼さんの意図としては、MOSSはボトムがお椀のような曲線を描いており、体の傾きだけで自由に滑る板。ある程度のスピードがないと不安定感は伴うが、一方でスピードに乗ればライダーが思うようなマニューバーが描きやすいということ。

一方のバートンは、いわゆるスノーボードだが、安定感がある。ボトムはフラットだ。

往来のスノーボードが四輪車で、MOSSが目指したスノーサーフィンが三輪車という田沼さんの感覚は、ひじょうにユニーク。またかつて目指した感覚を最新の工場で改めて作らせるあたり、氏のボード作りへの思いは色褪せないという印象を持った。

Note:

In other words, what Tanuma intended was that the MOSS board has a bottom with a bowl-like curve, allowing it to slide freely with just the rider’s body tilt. While it can feel unstable without enough speed, once the rider picks up speed, it becomes easier to perform maneuvers as they desire. On the other hand, Burton’s board is the typical snowboard with a flat bottom, providing stability. Tanuma’s sense of MOSS as a snow surfboard being like a tricycle, compared to the typical four-wheeled snowboard, is very unique. Additionally, having his earlier vision recreated in the latest factory shows that his passion for board-making hasn’t faded.

--なるほど、三輪という感覚は今で言うスノーサーフィン、MOSS SNOWSTICKに繋がっていくわけですね。

Exactly, the tricycle concept that Tanuma had in mind is very much aligned with what we now call snow surfing, which has evolved into the MOSS SNOWSTICK. His vision of a more dynamic, maneuverable board with a unique design foreshadowed the kind of boards we see today that prioritize fluid movement on snow, much like surfing on waves.

田沼:そうそう、逆三輪車で安定させるのは前の方で、後ろが不安定のおかげでいろいろなことをさせる、という考え方。前の二輪で真っすぐ滑らせ、後ろに尻尾が付いているという感覚です。

Exactly, the idea of the tricycle concept is to use the front two wheels to stabilize the board and allow the back to be more flexible and dynamic. The rear “tail” creates the freedom to perform various maneuvers, just like how a tricycle relies on the front wheels for stability while the back allows for more control and flexibility. This concept creates a unique balance between stability and creativity in movement, much like the experience of snow surfing today.

--田沼さんは、元々こうした三輪の感覚でMOSSを始められ、また今、リバイバルのようにスノーサーフィン的なライディングが再び人気となって来ています。このような現在の流れをどう思いますか?

Tanuma-san originally started MOSS with this three-wheeled concept, and now, snow surfing-style riding is making a comeback and becoming popular again. What do you think about this current trend?

田沼:ゲレンデは四輪でいいと思いますよ。だけど、バックカントリーやゲレンデでも膝パウぐらいになると、浮遊感が出てかなりサーフィンの感覚に近づいて来るんです。

ゲレンデは板が沈んでも3ミリから5ミリの世界。新雪になれば2、3センチとか10センチの世界になります。沈むというか、食い込むわけですよね。そうすると3Dの世界で曲がろうとするわけです。

だからバートンとかだと2、3ミリとかの変化の中で操作するから、考え方が違ってきます。

「サーフィンを雪山でしたい!」という思いが強かったということです。スノーボードというものがなかったし。

I think four wheels are fine for the ski resort. However, when it comes to backcountry or even on the slopes when the snow is deep enough to knee-deep powder, you start to experience a floating sensation that gets pretty close to the feeling of surfing. On the ski resort slopes, the board only sinks about 3 to 5 millimeters. When it’s fresh snow, it can sink 2 to 3 centimeters or even 10 centimeters. It doesn’t just sink, it digs in. At that point, the board starts to carve in a 3D world.

So, with a board like Burton’s, you’re operating in those 2-3 millimeters of changes, so the mindset becomes different.

It was really the strong desire to “surf in the snow!” because snowboarding didn’t exist back then.

--僕がスノーボードを始めた80年後半には、バートンに大曾根さんというライダーがいて、一方でモスに玉井さんがいたわけですが、その時から乗り方のスタイルが違う印象がありました。大曾根さんはつま先側ターンの時に体をエビのように沿ってスライドさせて滑っていましたが、一方で玉井さんはまるでサーフィンのように体を倒して滑っていて「カッコいいなあ」と憧れていたものです。

When I started snowboarding in the late ’80s, there was a rider named Osone-san at Burton, and on the other hand, there was Tamai-san at MOSS. Even back then, I had the impression that their riding styles were very different. Osone would slide and carve by bending his body like a shrimp during toe-side turns, while Tamai would lean his body almost like surfing, and I thought it was so cool. I admired that style.

田沼:そうですね。滑る原理が違うんで。あれはどちらかというとスキーに近い。

だから、よく言っていたのは、バートンは止まるための道具。僕たちは滑っているものをどうやったら曲がるか、それを考えていた板だと。安全に考えれば止まる方がいいですよね。モスが目指したのは、先ほど伝えた滑る方向のベクトルをどうターンに変化させるか、ということです。

サーフィンには昔、フィンだけではなくボンザーというのがありました。脇にフィンを立ててようは水流を起こすわけです。

水の流れを作ることによって直進性を高める。あるドラッグを越えると曲がる。だから、ダウン・ザ・ウェイに行く時には真っすぐに行って、曲がれる時には曲がるということをサーフィンは考えるんですよね。スノーボードの方もダウンヒルで落ちる時にはできるだけ抵抗なく行って、あるところからドラッグが生まれる。

エッジというのはドラッグですから、エッジがどのへんから噛むのか。前半なのか後半なのか、自分の前後バランスで選べる。その選ぶのに、四輪よりも三輪の方が感度が高い。

だから安定しているのは四輪なんですけど、自転車のようにより自然にちょっと体重が掛かって変化した方がいい。慣れて来ると楽なわけですよ。

自転車も最初は難しいけど、慣れて来ると自然に曲がれるようになります。

グリップしているものと流れるものをうまく融合させたものが、バートン系のスノーボードの考え方。スキーもそうですけど。

Yes, that’s right. The principles of sliding are different. What Burton was doing was more similar to skiing. What I often said was that Burton was a tool for stopping, while we were thinking about how to make the board turn while still moving. From a safety standpoint, it’s better to stop, of course. What MOSS was aiming for was how to transform the vector of movement into a turn, as I mentioned earlier.

In surfing, there used to be not only fins but also something called a “bonzer.” The idea was to place fins on the sides to create a water flow. By creating this flow, the board would have more directional stability. When a certain drag is overcome, the board starts to turn. So, when surfing down the line, you go straight and then turn when possible. Snowboarding also works in a similar way. When you go downhill, you try to go as smoothly as possible, and then drag starts to occur from a certain point.

The edge of the snowboard is the drag. The question is, when does the edge grip? Is it in the front part or the back part? You can choose based on your front-to-back balance. The sensitivity is higher with three wheels than with four. So, four wheels are more stable, but it’s better to make natural adjustments with a little weight shift, like riding a bicycle. When you get used to it, it becomes easier. It’s similar to how at first, riding a bike feels hard, but once you’re used to it, turning becomes natural.

The idea behind Burton-style snowboards, like with skiing, is a balance between grip and flow.

--結局、80年後半から90年に入っていわゆる現在のスノーボードの形、バートン系が主流になったのですが、その時の田沼さんはどんな思いだったのですか?

In the end, from the late 1980s into the 1990s, the current form of snowboarding, the Burton-style boards, became the mainstream. What were Tanuma-san’s thoughts at that time?

田沼:80年後半に玉井太郎が丸井のスノーサーフィン大会とかで勝って、なんとかこれを(スノーサーフィン)を流行らそうとするんだけど、バートンの方が普及されていくわけです。ビジネスとしては、バートンの方が固いんですね。

だから、玉井と話し合って、しばらく僕たちがやって来たものはお休みというか…。スローダウンして、その間に玉井は、他のメーカーに行ってスポンサードを受けて、世界を周るんですよ。

彼は90年後半まで他の会社のスポンサーを受けます。スポンサーを受けるのは財源がないといけないですから。財源はゲレンデの方の売れるもので、そこの顔(ライダー)になって、世界を旅しました。

でも、世界を周って来た玉井が、「やっぱりスノーサーフィンをやった方がいい」と言うんです。「もう一回来るよ」と。

In the late 1980s, Taro Tamai won the Snow Surfing competition at Marui and tried to make snow surfing popular. However, Burton boards started becoming more widely accepted. From a business standpoint, Burton had a stronger foundation.

So, I had a conversation with Tamai, and we decided to take a break from what we had been doing. We slowed things down, and during that time, Tamai went to another company, got sponsored, and traveled around the world. He continued to be sponsored by other companies until the late 1990s. To get sponsorship, you need financial resources, and the popular products on the slopes were the ones driving that. He became the face of those products and traveled the world.

But after traveling the world, Tamai said, “I still think snow surfing is the way to go.” He said, “It’s going to come back again.”

--それは何年くらいのことですか?

What year was that?

田沼:えっと、2000年です。

そこから彼もGENTEMSTICKを考え出すんです。それを僕が応援しました。

GENTEMSTICKがある程度、軌道に乗って来たところで、MOSSのSNOWSTICKもリバイバルして。ようするにピラミッド形成の中で、数を売るような値段が安いところ(底辺部分)は、いくつもブランドがあっていいじゃないですか。GENTEMSTICKがトップブランドになって、それを支えるようなブランドがあったって、という話からやり始めたんですよ。

だから、GENTEMSTICKの立ち上げの時期には、僕がデザイン、設計などをサポート。それから玉井のオリジナルのデザインになり、独立したブランドになっていきました。

Well, it was around 2000.

After that, he started thinking about GENTEMSTICK, and I supported him.

Once GENTEMSTICK got on track, MOSS SNOWSTICK was revived. In the pyramid formation, it’s fine to have multiple brands at the lower price point (the base) that sell in volume. GENTEMSTICK became the top brand, and there were brands supporting it. That’s how we started.

So, during the launch period of GENTEMSTICK, I supported with design and planning. After that, it evolved into Tamai’s original designs and became an independent brand.

90年代スノーボード・バブル時代にMOSSが四輪スノーボードを選んだ理由

The reason MOSS chose a four-wheel snowboard during the snowboard bubble era of the 1990s.

--90年代に入ってスノーボードが急激に人気が出ましたが、あの「スノーボード・バブル時代」の田沼さんの思いはどういったものだったのですか?

As snowboarding rapidly gained popularity in the 1990s, what were Mr. Tanuma’s thoughts during the “snowboard bubble era”?

田沼:今、GRAY SNOWBOARDSをやっている武川さんが、当時、四輪系のスノーボードの方がゲレンデもうまく滑れると言うのです。そっちの方がビジネスもうまくいくという感覚があるんですよ。そこで、武川徹が、MOSSスノーボードのメインデザイナーになりました。その時に玉井さんはスノーサーフィン派。武川は四輪スノーボード派。で、会社としてどっちを取るか?

僕は武川にお願いしたんです。ようはビジネスとして続ける必要があったから。

スノーサーフィンはちょっとお休みしても、いずれ機会は出るから、タイミングを見ようということになったんです。

だからその頃、板の開発の情報など集めていたのは、武川なんです。

Mr. Takagawa, who is now working with GRAY SNOWBOARDS, believed that four-wheel snowboards would perform better on the slopes and also had a better chance of success in business. At that point, Mr. Takagawa Tetsu became the main designer for MOSS snowboards. Meanwhile, Mr. Tamai was still focused on the snow surfing direction, while Takagawa favored the four-wheel snowboards. The company had to decide which direction to take.

I asked Mr. Takagawa for help, as we needed to continue as a business. We decided to put snow surfing on hold for a while, believing that there would be opportunities later, so we should wait for the right timing. So, at that time, it was Mr. Takagawa who was gathering information about board development.

--あの頃、スノーボードがずいぶんと急激に人気が出ちゃったなあ、というような感覚はあったんですか?

Did you have a sense that snowboarding became incredibly popular very quickly during that time?

田沼:そりゃあ、80年代中頃から後半にかけて。自分たちが考えていたものと似ているんだけど、ちょっと違う感じのものが発達しちゃって。でもこの流れに付いていかなきゃいけない、と思いました。

Of course, from the mid to late 80s. It was something similar to what we had in mind, but it developed in a slightly different direction. Still, I felt that we had to keep up with this trend.

--日本におけるスノーボード市場のピークというは、いつだったんですか?

When was the peak of the snowboarding market in Japan?

田沼:1990年から2000年、あの頃、バートンをはじめたくさんの輸入ボードが入っていた時期で…。

The peak was from 1990 to 2000, during the time when many imported boards, including Burton, were coming in.

(※ここまで田沼さんが話された時に、大石さんが以下のように発言)

大石:一番のピークというのは、長野オリンピックのちょっと前。オリンピックの時にはちょっと落ちたですから。

Oishi: The peak was just before the Nagano Olympics. It dropped a bit during the Olympics.

田沼:そうそう。オリンピックというのは1998年ですよね。95年から98年が一番のピーク。

That’s right. The Olympics were in 1998. The peak was from 1995 to 1998.

大石:その時、日本に流通していたボード・ブランドは300とか言われていました。

Oishi: At that time, it was said that there were around 300 board brands circulating in Japan.

--あの頃、様々なところがスノーボードに参入しましたが、始まりからやっている田沼さんからしたら「ずいぶん来やがったな」という感じですか?(笑)

Back then, many different companies entered the snowboarding market, but for someone like you, who had been in it from the start, did it feel like “Wow, they really came on strong”?

田沼:僕の本筋はスノーサーフィンなんですよ。四輪の方は、ユーザーがいるからやっているけど、僕がやりたいのは雪の上のサーフィンなんです。

企業としては、普及してしまった四輪の世界も勉強すればわかるから、なぜあれがよく滑れるのか、と。

そこにはそこのおもしろい世界があるんですよ。

だけど、これはどこまで行ってもスキーに近いし、それからスケートボードにも近い。

だから、今あるハーフパイプとかスロープスタイルとか、結構、スケートボード・チック。サーフィン・チックではないんです。

スキーとスケートボードのあいの子みたいなのが、今の主流ですよ。

スノーサーフィンは、海のサーフィンのカルチャーが入っている。

My main focus is snow surfing. As for four-wheel snowboards, I’m doing it because there are users for them, but what I really want to do is snow surfing.

As a business, I understand the world of four-wheel boards because it has become popular, and if you study it, you can understand why they slide well. There’s an interesting world in that too.

But no matter how you look at it, it’s still closer to skiing, and even to skateboarding. That’s why the current mainstream events like halfpipe and slopestyle are more skateboarding-like. They’re not really surfboard-like.

The current mainstream is something between skiing and skateboarding. Snow surfing, on the other hand, brings in the culture of ocean surfing.

田沼氏が考える未来のスノーボードの形

The shape of snowboarding that Tanuma envisions for the future.

田沼さんは、さらに未来のスノーボードの形の話を伝えてくれた。

田沼:僕が思うのは、もっと生産技術が上がって、3Dのような世界になって行くだろうとうことです。

板も3Dだし、遊ぶ場所も3Dだから。

それが将来的には…。売れるかどうかわからない。それが、おもしろい!(笑)

ようは快楽の追求なんで。「気持ち良かった」とか「最高!」という気分だね。

What I think is that production technology will improve even more, and the world will become something like 3D. The boards will be 3D, and the places to play will also be 3D. Whether it will sell or not in the future, I don’t know. But that’s what makes it interesting! (laughs)

Ultimately, it’s about the pursuit of pleasure. It’s the feeling of “That felt great!” or “This is the best!”

--そうですよね。何ができたか、というよりも、根本的に気持ち良かった方が大切ですよね。

だけど、固いバーンの日にそれで滑れるのかな?

Exactly. It’s more important to feel good than to focus on what you can actually do. But the question is, can you still ride like that on a hard-packed day?

田沼:そこで、ソリッド(固まったもの)に乗るのか、変形されて馴染んでいくものに乗るのか、とかいくつか考え方があるんですよ。

今、グラトリの人たちも、板が柔らかくて反発する。柔らかいということは板の形が変化しているわけです。それがピンと形が返ることによって、トリックがしやすくなる。じゃあ、パウダーの中ではどっちが楽なんだ、と。パウダーだと曲がっちゃうと困ることもあるんですね。曲がっちゃ困るけど、曲がらないと困るという微妙なところをどうするか。

モーターボートとかスケートボードなど、いろいろな乗り物を勉強するわけですが、タイヤがないものというのは全然どうにもなんないんですよね。

空中に浮いているホバークラフトってあるじゃないですか。あれは横から風が吹くと、ビューっと流されちゃうんですね。何のドラッグもないから。

飛行船にはプロペラが付いているけど、風が吹くと流されちゃう。

だから空を飛ぶものは、なかなか自分の行きたいところになかなか行けないですよね。着地するのもピタっと思ったところでなく、適当な範囲だったり。

あのタイヤがあることで、しっかりとトレースして行ける。そういうのが四輪に近いですよね。

バイクは二輪だけど、もうちょっと変化ができる。

だから、何をしたいかというと気持ちいいかどうか、です。

あとは自分の思った通りに反応が返って来るか、というところです。

So, there are different approaches to whether you ride something solid or something that deforms and adapts as you ride it. Right now, people doing freestyle tricks often ride boards that are soft and have a lot of pop. When a board is soft, it changes shape, and that return of shape allows for easier tricks. But then the question is, which one is better for powder? In powder, you can’t afford for the board to bend too much. It’s a delicate balance between needing the board to bend but also not wanting it to bend when you don’t want it to.

When studying different vehicles, like motorboats or skateboards, you realize that things without tires don’t work very well. For example, hovercrafts float in the air, but if wind blows from the side, they just get blown away. There’s no drag to resist it. Airships have propellers, but even with those, if the wind picks up, they get pushed off course. So, with flying objects, it’s hard to reach your exact destination, and landings are never quite as precise as you might want. But with tires, you can trace a more precise path, and that’s why four-wheeled vehicles are similar to snowboards. Motorcycles have two wheels, but they allow for a little more movement and variation.

So, at the end of the day, what matters is whether it feels good. And whether the board responds the way you expect it to.

--モノづくりに対する田沼さんの情熱を感じます。

I can feel Mr. Tanuma’s passion for craftsmanship.

田沼:永遠に子供みたいなものです(笑)。

発想して考えたことを現実にして、感じ取るということが、おもしろいんです。

自分の考えたことが…、ほとんどダメって答えが返って来ますけどね。

その内の1つか2つ光が見えると、そこをまたやるわけです。

It’s like being a child forever (laughs).

What’s interesting is turning what I’ve imagined and thought into reality and experiencing it.

Most of the time, the answer I get is that it’s not good, but when one or two ideas show potential, that’s when I focus on them again.

スノースティックって何?

What is a Snowstick?

そもそもMOSSには、MOSS SNOWBOARDSとMOSS SNOWSTICKという2つの雪上で横乗りができる板ブランドがある。

なぜ、田沼氏がそのように分けているのか?その答えとなるコメントもいただいた。

MOSS has two snowboard brands for riding sideways on snow: MOSS SNOWBOARDS and MOSS SNOWSTICK. Why does Tanuma separate them in this way? We received comments that provide the answer.

--これまで田沼さんが作って来た板で、名機と思われるものは?

What are some of the legendary boards that Tanuma has created so far?

田沼:そういう意味では、58PTというのがあるんですけど、ごく普通のスノーボードに近い形をしているんですよ。四輪系です。

だけど、ちょっとだけスノーサーフィンのティストがあるように、乗れるんです。

スノーサーフィン系ではなく自転車というか。自分が何かに乗っているという感じがなく、足裏だけで乗っているような雰囲気の板ができたんですよ。

自由自在で、だけどなんもおもしろくないんですよ。

板がじゃじゃ馬だとか、こいつこうしなきゃとか、ないんです。

In that sense, there’s the 58PT, which has a shape very similar to a regular snowboard. It’s more aligned with the four-wheel style. However, it has a slight touch of snow surfing, making it rideable. It’s not exactly snow surfing but rather feels more like riding a bicycle. The board gives you a sensation where it feels like you’re just using your feet to control it, without the sensation of actually riding something. It’s incredibly flexible, but there’s nothing particularly exciting about it. There’s no rebellious, unpredictable nature to the board, and you don’t feel like you have to adjust it in any way.

--まったく癖がない、自分の思うままにコントロールできる板ですね。

It’s a board that is completely habit-free and can be controlled as you wish.

田沼:中身の構造は特殊なんですけど…。何が言いたいかと言うと、「スノースティックって何?」という話になります。(※そこで実際に58PTの板を持って来ていただき、かつてのスノーサーフィンを横に並べてくれた)

The structure inside is special…. What I am trying to say is, “What is a snow stick?” I would like to say.

田沼:V1なんかもそうですけど、テール部分が短いんですよ。なおかつキックが強いんですよね。

普通のスノーボードがここにあったら、50:50、真ん中くらいに乗るじゃないですか。それのちょっとスタンスに後ろに寄っているというか。

これは(右の58PTボード)は、少し短い。こっちは(左のV1リバイバルボード)は、極端に短い。

58PTは、最初のスノーサーフィン(=SNOWSTICK)としては乗りやすい。

四輪スノーボードに乗っている人は、こっち(テール)があるのが普通なんですね。

後傾になった時に支えてくれます。

こっち(V1リバイバルボード)だと支えてくれない。

Like the V1, the tail section is short. And it has a strong kick.

If a normal snowboard were here, it would be ridden 50:50, or in the middle of the board. This board is a bit further back in the stance.

This one (58PT board on the right) is a little shorter. This one (V1 Revival board on the left) is extremely short.

The 58PT is easy to ride as a first snow surfing (=SNOWSTICK).

People who ride four-wheel snowboards usually have this one (tail).

It supports you when you lean backward.

This one (V1 Revival board) doesn’t support you.

--普段、四輪のスノーボードに乗っている人は、スノースティック乗ると違和感があるんですか?

If you normally ride a four-wheel snowboard, does it feel strange to ride a snowstick?

田沼:そう、その意味ではスノーサーフィンを導く入門用として、凄くいい。

そんなに違和感なく乗れるし、方向を変えようと思った時に、スーッと付いて来てくれる。

なおかつフィッシュボーンという構造は、お魚のヒレとか尻尾のようになっているんです。ヒレって骨があって皮が付いている。ピュンとなるじゃないですか。それと同じようなことを考えて作ったボードなんです。

普通の板とこれ(58PT)を乗り比べてみると、違う感覚。下から受けるものを全部吸収してくれるんです。ショックアブソーバーが付いているみたいな、柔らかい感じです。

Yes, in that sense, it is great as an introduction to snowsurfing.

You can ride it without much discomfort, and when you want to change direction, it will follow you easily.

The structure of the fishbone is like a fish’s fin or tail. A fin has a bone and a skin. It goes “poof”, doesn’t it? We made this board with the same thing in mind.

When you compare riding a regular board and this one (58PT), you get a different feeling. It absorbs everything it receives from below. It feels soft, like it has shock absorbers.

--ベース構造は、フラットですか?

Is the base structure flat?

田沼:ロングノーズロッカーで薄いキャンバー、スライトキックテール。ウッドでできていて箱根細工の木組みのようになっているんです。(※魚のヒレのような木組みは、ひじょうに丁寧に作られた印象)

山の上から三次元の地形を見た時、これから滑るところを描くじゃないですか。

その時に、板をなんとか乗らないといけないじゃなくて、その地形を行きたいんで、そっち(板)に神経を囚われたくない。

で、あそこの木のところに当てて、あっちに行こうという感じで。

Long nose rocker, thin camber, slite kick tail. It’s made of wood, like a Hakone-zaiku wooden structure.

When you look at the three-dimensional terrain from the top of a mountain, you draw where you are going to ski.

At that time, you don’t want to have to somehow ride the board, but you want to go through the terrain, so you don’t want to get caught up in that (board).

So, I would hit the tree over there and go that way.

--それは、スノーボードの理想形ですね。

That is the ideal form of snowboarding.

田沼:そう仲間といっしょに滑る時、「お前はあっち行く。じゃあ、オレはこうやって攻めるよ」と話した後に、ドロップインしてライディングだけに集中できるということです。滑り終わった後、「お前が滑ったところはどうだったとか」とか話し合ったりして、楽しいじゃないですか。

So when you are riding with your friends, you can say, “You go that way. Then I’m going to attack like this,” and then we can drop in and concentrate on riding. After we finish riding, we can talk about how we liked where you skied, and it’s fun, isn’t it?

実際に田沼さんが、この話をすると、ますます目が輝き、まるで斜面を滑っているように手でジェスチャーを交えながら語ってくれた。

それはあたかも本人が、フロントサイドターンやバックサイドターンを自然のままの雪山斜面で行っているかのよう。3Dという地形を楽しんでいるように見えた。

まさにそうした現場で起こる幸せの時間を創造しながら、モノづくりをしているのだなあ、という印象を持った。

When Tanuma-san talked about this, his eyes lit up even more and he gestured with his hands as if he were skiing on a slope.

It was as if he was enjoying the 3D terrain, as if he were performing frontside and backside turns on a pristine snow slope.

I got the impression that he was creating happy moments on site while making his products.

--田沼さんの発想は、乗り物であったり、動物であったり、様々なところから来るようですね。

Tanuma-san’s ideas seem to come from many places, be it vehicles or animals.

田沼:そうですね…。結局、好きなことをやっているというか、快楽の追求ですよ(笑)。

Yes… After all, I am doing what I like, or rather, it is the pursuit of pleasure (laughs).

This concludes the interview article on the birth story of the snow surfing developed by Mr. Tanuma, episodes related to its development, and his approach to manufacturing.

Below is an article about the relationship between snowboarding and the Olympics as Mr. Tanuma sees it. If we have a chance, we would like to translate the contents of this interview as well.

IOCは長野でスノーボード種目採用にあたりISFへ打診をしていた

スノーサーフィンの生みの親である田沼氏だが、一方で国内のスノーボード産業の振興に携わり、国内のスノーボード競技、あるいは教程の製作など多くの分野でスノーボード普及に関わっている。そこで、どうしても気になるあの話題!長野オリンピックのことを聞かずにはいられない。

あの時、我々スノーボーダーたちは、FISというスキー連盟が、スノーボード種目を五輪競技として管轄することに対して、「NO」と叫んでいたのだが、最終的にはどのような経緯でIOCはFISに打診することになったのだろうか。

--1998年に長野オリンピックがスノーボード種目に決まりましたが、あの時のお気持ちは?

田沼: IOCオリンピック委員会が、日本でウインターゲーム(オリンピック)をやるのに、いくつか目玉を考えていたらしいんですよね。その頃、若者に人気が出てきたスノーボードが受けるんじゃないか、と思ったようです。だけど、FISは経験的にスノーボードをやっていないものだから、どうやってそれを導入するか。それをオリンピックの4年か5年前に世界のスノーボード競技運営をやっていたISFへ、一応、IOCから打診があったんです。

--えー、あったんですか!!!

田沼:はい、あったんです。それで打診があったことを聞いて、今度、FISが慌てるわけですよ。

で、ISF自体は、セミプロというか、プロとアマがないようなイベント集団だったんですね。アソシエーションという感じではないんですよ。

アソシエーション的なグラスルーツの仲間というのは、他にあったんですね。

--そもそもアソシエーションという「組織」と「イベント集団」の違いというのは何ですか?

田沼:僕ら的にJSBAの集団で言うと、子供に教育するとか、もしくは安全対策をするとか、いろんなメニューがあるじゃないですか。それを合わせて好きな仲間が集まって、アソシエーションにしよう、と。

ところがイベント集団というのは、利害だけを考える。

--興味深いですね~。それじゃあ、Xゲームスみたいなものですか?

田沼:そうそう、ISF自体がそういう組織だった。そこではじめてIOCがISFに連携した時に、IOCが一番危惧したところはそこですよね。底辺を支える組織がない。ISFも俄か作りに整備しようとしたんですよ。

今もWSF(世界スノーボード連盟)というのがありますが…。

ようするに僕がずっと提唱するのは、好きな人が集まって「このスポーツを健全に発展させようじゃないか」というのが、普通の言うアソシエーションだと思っています。

その中に、イベントとして競技会があってもいい。でも、競技会がすべてじゃないですから。グラスルーツ(※スノーボード民衆に根差した活動のこと)のコミュニケーションの場所であり、それから安全の啓蒙であったり、そういうことをするのが当たり前というのを持っているんですよ。

だから、スノーボードをやった時もバートンがやったJSBA、僕らがやったスノーサーフィンという2つのものがあって、それを1個にしたんですけど。

(※日本ではかつて全日本スノーボード大会と全日本スノーサーフィン大会があったが、お互いの利害よりも新しいスポーツを育成することが優先され、協会は1つに統一された。そこには当時の田沼氏の英断もあったと思われる)

結局、最初は事業者が普及させるためにアソシエーションを作った。メンバーが主人公になるように民主化させた。バートンも離れて、JSBAが民主化するんです。

FISとIOCが何を考えたかというと、FISのスキーのところに、スノーボードがスキーだと言っちゃえば、スキーの中のモーグルだとかと同じで、スキーの1カテゴリーにしよう、と。そうしたら、みんなグラスルーツが付いて来るじゃないか、と…。そういうことになったんです。

--なっちゃんたんだ(笑)

田沼:なっちゃったんです。

--前からいた人は、コノヤローって感じですね。急に入って来やがって、って。

田沼:その頃スキー側は、「お前らオレたちと違うし、入れないよ」って、スキー場で滑らせてもらえなかったんです。

禁止だったでしょ。

で、オリンピックを境に商売になるからということで、8割かそこら解放されたのかな。

そういう意味で功罪としては、良かったのかもしれない。

どっちにしても経済の動向と、遊びの流行りものだとか…。今でも思うんですけど、オリンピックそのものが商業主義なんですよ。

だから提灯(ちょうちん)というか、今流行しているのはなんだとか、ね。

違う角度で物事を考えるんです。

見る人が集まれば、テレビ放映してもそれだけ売れるから。

--人気と共にスノーボードの種目も増えた歴史がありますね。

田沼:スノーボードに限らず、オリンピックは人気のスポーツを加えています。

だから、それも間違ってはいないと思うんですよ。経済との絡みつき。

だけど、経済だけではなく、そのスポーツが持っている楽しみだとか、有意義なところはなんなのというか…。

オリンピックをやっている人の考え方とかいろいろあるのだろうけど、最終的に経済的に成り立たないのはできないじゃん、という話に。

経済的に成り立たないのなら、グッと小さく縮小したっていいじゃない?というものにならないんですよね。

なかなか難しいんですよ。

--改めてお聞きしますが、スノーボードの初期から携わって来た田沼さんが、スノーボードのオリンピックがFISで行うことに対する憤りとかはなかったんですか?

田沼:それは、さっきも言ったISFがグラスルーツを持っていなかったことが失敗なんです。ようするにJSBAしかなかったから。ちゃんとしたアソシエーションが世界中に。

もし世界中にJSBAのようなアソシエーションがあったら、景色は変わったかもしれない。

日本にはあったから、僕らは取られちゃったとか感じるんですけど、世界観から見ると、それは仕方ないことなんですね。

--それでは、FISがSAJ(日本スキー協会)ではなく、JSBA(日本スノーボード協会)に選手派遣の選択をするということにはならなかったのですか?

田沼:一国だけならそういう話もあるんですよ。

だけど、IOC曰くスノーボードを統括している団体はどこなんですか?と聞いた時に、世界中にはないんですよ。

日本には、JSBAはあるけど、他にはあまりない。

スキーはというと、世界を網羅しているわけです。

で、時間はない。

だから、IOCの選択は、スノーボードをFISのスキーの一部門としてやろうと、インスタントな感覚になっちゃうんです。

●関連記事

五輪スノーボードを管轄するFISが遂に正式名称に「Snowboard」を加えた!

https://dmksnowboard.com/behind-the-decision/

スノーボードはオリンピック種目でなくてサッカーW杯の道を行くべきだった!?

--北京オリンピックでは遂に平野歩夢という選手が金メダルを獲得し、スノーボードがますます世間から注目されるようになりましたが、田沼さんにとってオリンピックというのはどんなものですか?

田沼:オリンピックというのは、僕にとっては…(ここで一拍時間を置いた後)。

例えば、陸上選手権とかサッカーのワールドカップとかあるじゃないですか。別にそれで良くて。バスケットにしてもアメリカのプロリーグがあり、それが頂点なら頂点でいいと思うんです。

スノーボードは、日本ではそこそこ一人前の組織になっていたんです。だけど、世界がそういう状況になっていなかったというところが、ダメだったところ。だから、そのスノーボードの歴史を見ても、今の流行り具合にしても、結構、日本はリードしているんだよね。遊び方にしても産業にしても。

(解説)

スノーボードはアメリカから入って来て、様々な流行ムーブメントも海外から入って来るという認識が強いが、田沼さんにとってはむしろ日本の方がリードしているという考え方を持っていた。その根底にあるのは、世界でも最も早く雪の上で滑るスノーサーフィンのファウンダーであることも関係しているのかもしれない。

この後、田沼さんはさらにスノーボードの流行とオリンピックが決まったことに関する興味深い一言を発している。

また日本人特有の新しいものを受け入れるスピードにも言及した。

田沼:どっちかというと、好きものが成熟する前に流行っちゃったという感じですね。流行りの方が早かった。

なんだかわからないけど一気に流行っちゃった。

アメリカには、日本人にはない感覚、サーフィン、ヒッピーとか、それこそマクドナルドみたいな感覚とかあって。

西海岸とかハワイに憧れるという。

それが日本に入って、アロハシャツ、Tシャツとか、みんなアメリカンナイズされて、戦後日本で急速に受け入れられていくわけです。

一方で海外の方は、伝統的スポーツというのがあって。新しいものはほんのちょっとの人しかやっていない。

ヨーロッパに行くとわかるのですけど、スノーボードは全然メジャーじゃないですよ。

カナダでもスノーボードをやりだしたのは、ここ20年くらいじゃないですか。

スキーリゾートでも、スキー客が7割とかくらいですか?

--はい、まさにそうです。

田沼:日本では、5対5、いや6割がスノーボーダーです。

たしかに、田沼さんが伝えたように、気づけば日本のスキー場におけるスノーボード人口の割合は、北米やヨーロッパに比べて多くなっている。日本人というのは、極めて順応な民族なのだろう。

田沼氏が始めたスノーサーフィンというカルチャーは、四輪スノーボードとして栄え、今では再び三輪的な自由な遊び方が広がっている。

我々は気づけば、このスノーボードのカルチャーをリードするようになっていたのかもしれない。

スキーは貴族的な上から下へ 一方スノーボードはグラスルーツ的な人気で下から上へ

あまり詳しくはないが、おそらく今回、インタビューを斡旋してくれた大石さんは田沼さんとの関係は深い。現在は、日本スノーボード産業振興会の専務理事と常務理事という関係もあり、長年に渡り、田沼さんの考え方を聞かれて来た。過去の田沼さんの発言を補足するような形で大石さんは、「スノーボードがグラスルーツ的な人気で上がって来たスポーツ」という興味深いことを説明を始めた。

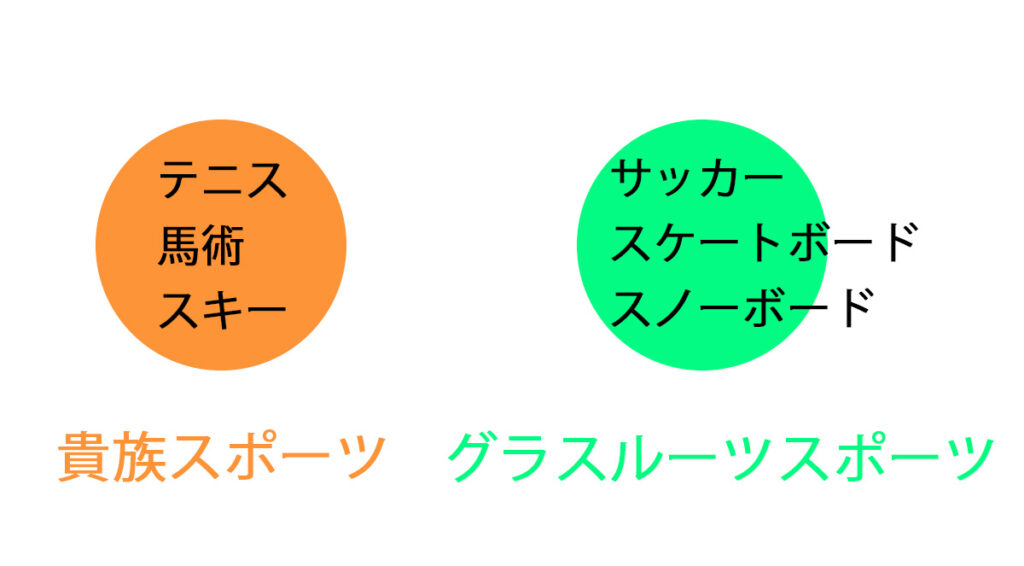

大石:スノーボードはグラスルーツ的で大衆が草の根のように盛り上げ、一般の人がどんどんやり出した。というのがスタートだけど、スキーの方は、ヨーロッパの王族の富裕層から一般に降りて来て広がったから。根本的に考え方も遊び方も違います。

田沼:そうね。だから日本のスポーツは結構、アカデミックなんですよ。

例えば、イギリス王室をやっていたテニスを天皇陛下がされて注目されたり。そして、ピラミッドのように広がった裾野のような感じで、みんな憧れて始めるんです。

一方で、アメリカの西海岸で小僧がスケートボード、ダンスとかくるくる回ったりするような。

あっちはどちらかというとお金にならないけども、好きなやつはいっぱいいるわけですよ。スノーボードも大衆から指示されて成長して来たグラスルーツ系の遊びでしょう。

だから、一番原始的なのは、陸上競技だろうね。

あれがオリンピックの本当の最初だし、そこにオリンピックの精神があるんだろうけど、そういうことを今のオリンピックは忘れちゃっているんじゃないか。

大石:そうなると、文化が元々違うスキーとスノーボードをよくいっしょにまとめたな、という感じがします。

田沼:よく強引にいっしょにしたなあ、と。

だから、僕たちがやろうとしているのは、オリンピックにないもの。

バンクドスラロームだとかグラトリだとか。

で、その内に人気が出て人が増えて来ると、オリンピックでもそういうのをやろうと。

結局、そんなようなもんなんだよ。

ここまでのインタビューを終え、全体的な印象としては、過去の問題は執着せず田沼さんは常に未来を見ているような印象を持った。

長野オリンピック時、FISがスノーボード種目を管轄したことに未だにわだかまりを残した業界人がいる中で、田沼さんは、「もうそんなものどうだっていいよ」というような達観したような境地にいるようだ。

「それよりも未来を考えよう」と。

スノーボードの遊びをもっと掘り起こして、楽しい競技を考えること。

また、ご自身ではより快感が得られるなスノーサーフィンの開発に目が向けられているように感じた。

それでは、これからのスノーボード界はどうなっていくのだろうか。

スノーボードの未来

--田沼さんは、スノーボード協会をはじめ、産業振興など、日本のスノーボード界を50年以上もずっと見て来たわけですが、これからのスノーボードはどうなっていくと思いますか? また、これからのこの世界に残る人にメッセージはありますか?

田沼:現状にこだわらず自由な発想で、雪山で新たに生まれた遊びを新しい種目に取り入れたりしてもいい。小さな発見を大切にほしいですね。

育っていくものは手助けしてあげて成長させていき、すでにユーザーが満足しているあるものも残してあげてほしいです。

ちょうど昨日も12歳という若いライダーと話したのですが、彼は、オールラウンドでカービングからジャンプ、パウダー、地形遊びなどカテゴリーにこだわらない滑りをします。

自分にとって楽しいと思うことをやっているので、これからの若い人たちも、誰のためとかではなく自分の楽しいという気持ちを大切にしてスノーボードを続けてほしいです。

インタビュー後記:

1947年1月1日生まれの田沼進三さんは、今年で75歳になられる。今でも雪山でマニューバーを刻むスノーサーファーだ。

モノつくりに対する思いの強さはますます大きくなるようで、インタビュー中も凄いエネルギーを感じた。

おそらく田沼さんは、一生、スノーサーフィンの仕事を続けていくに違いない。

僕も生涯に渡り、スノーボードの楽しさを世界の人に伝えていくことを改めて決意した。

思えば、MOSSを最初に紹介してくれたのは、今は亡き親戚の兄ちゃんだった。

僕が初めて全日本スノーサーフィン大会に出る時には、少しでも良い成績が出せるようにエッジ付きのMOSSのV3の板を貸してくれた。(※当時、僕が所有していたV1にはスチールエッジがなかった)

帰って来てから大会の報告をすると、「フサキ、スノーボードはこれからだ。ずっと続けていれば、きっと良い未来がある」と言ってくれた。

そして、その通りになった。

もし僕がスノーサーフィンと出会っていなかったら、今のような人生はなかったであろう。

インタビュー中には、突然、大雨が降り雷もゴロゴロ鳴っていたが、帰る頃には、不思議なほど晴れ間が広がっていた。

天を見ながら、親戚の兄ちゃんに「田沼さんに会ったよ」と自慢したくなった。

●関連リンク

MOSS SNOWBOARDSの歴史

http://www.pioneermoss.com/mosssnowboards/1112/history/history.html

Moss | A Legacy Of Japanese Snowsurfing

Moss Fam (2022)