スノーボードの競技シーンで、ついに本格的なデータ解析が始まった。スノーリーグが初めて開催したイベントで得られた膨大なデータを、イベントの細かな結果や技術的な情報に基づいて公開。これまでスノーボードではほとんど活用されてこなかった生データを、どのように解析し、未来のスノーボードシーンにどう役立てるのか。

初のデータ公開:The Snow Leagueが提供する詳細な競技データ

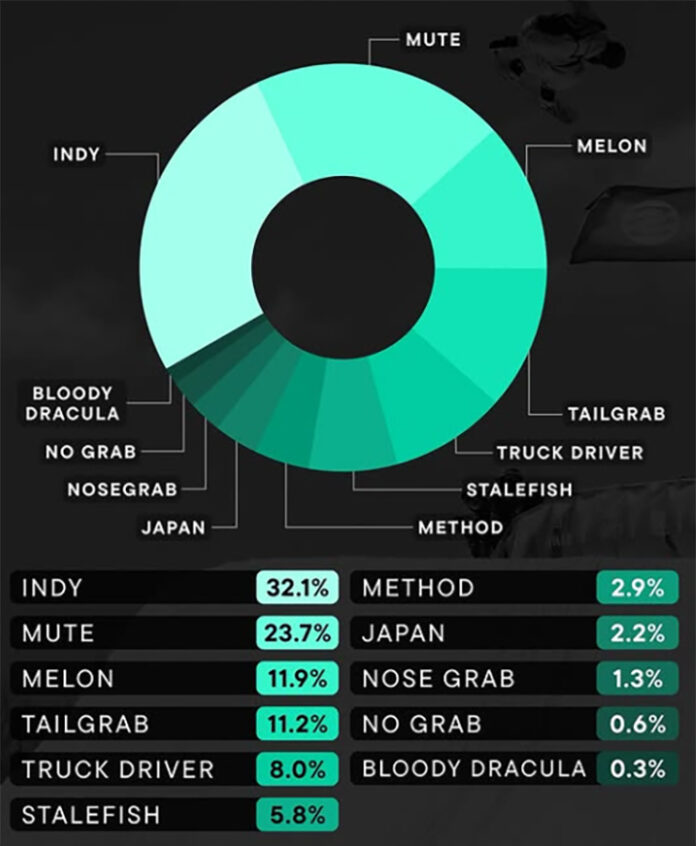

スノーリーグは、アメリカ・コロラド州アスペンで行われた初戦の決勝日に収集したデータを公開。そのデータには、各選手のグラブの割合、各ラウンドのエアの平均高さ(アンプリチュード)、そして回転数(例:720度、540度)の使用割合が含まれている。これらのデータをもとに、競技の解析や選手のパフォーマンスをより詳細に理解することが可能になる。

例えば、女子決勝では全体の27%のヒットに720度や540度の回転が使用されており、技の難易度や選手のスキルを数値で捉えることができる。特に興味深いのは、「ブラッディ・ドラキュラ」という難しいグラブが、わずか0.8%のヒットにしか使用されていないという点だ。これに対し、最も多かったのはIndyグラブ(32%)であり、次いでWeddleグラブ(23.7%)やMelonグラブ(12%)、Tailグラブ(11%)が続く。

ブラッディ・ドラキュラとは?

この技は、ボードのノーズを下に向けた状態で、両手でテールを同時にグラブするもの。着地時にボードのノーズが雪面に接触すると、顔面から地面に突っ込むリスクが高まるため、「ブラッディ(血まみれ)」という名前が付けられた。

データ活用の目的:ファンとライダーへの新しいアプローチ

このデータは、ファンや初心者にスノーボードの魅力をより深く理解してもらうために活用される。スノーボードを知らない人々にも、その技術や競技の深さを数値で分かりやすく伝えることができる。また、選手自身にとっては、競技の詳細なデータをもとに自己分析を行い、パフォーマンス向上に繋げることができるのだ。

さらに、このデータ解析は、スノーボードにおける技の難易度をジャッジに客観的に伝える手段にもなる。選手たちが試合中にどれだけ高い技を決めたのか、どの回転やグラブが難しかったのかを、数値で示すことができるのだ。

日本のライダーが歴史的勝利

初戦の男子・女子の部門で優勝したのは、どちらも日本人ライダー。男子では戸塚優斗、女子では冨田せなが見事に優勝し、それぞれ5万ドルの賞金を獲得した。これにより、二人はともに世界選手権ランキングでトップに立つという快挙を成し遂げた。

今後は、残りの3戦を通じて、彼らがどのようにランキングを守るのか、また新たな挑戦者が登場するのかが注目される。次戦は、中国のシークレットガーデンで行われ、2025年12月4日~6日には、ユンディング・シークレットガーデンでフリースキー部門も含む大会が開催される予定だ。試合はPeacockでアメリカ国内向けに生中継される。

スポーツデータ解析が変えるアクションスポーツ

データ解析の活用は、もはや多くの主流スポーツで常識となっている。ベースボールではマネーボールの影響を受け、アメリカンフットボール、バスケ、サッカー、ホッケーと次々に広がった。ゴルフやテニスでも数値化されたデータが大きな役割を果たしている。

しかし、スノーボードをはじめとするアクションスポーツでは、これまでデータ解析の活用がほとんどなされていなかったのが現実だ。スノーボードでのデータ活用は、スノーリーグが先駆けとなり、これからの競技シーンを変える可能性を秘めている。

伝統と革新の狭間で

もちろん、データ分析がスノーボードの魅力を壊すべきではないという意見もあるだろう。スノーボードは、技術やスタイルを自由に表現することが魅力の一つであり、数字で表すことに対して抵抗を感じる人も少なくないだろう。しかし、このデータはスノーボードの深さや魅力を新たな視点から伝えるための手段に過ぎない。

今後、スノーリーグがどのようにデータを活用し、スノーボードの未来を形作っていくのかが、ファンや選手にとって非常に楽しみなポイントだ。